R1 0

Johannes Themelis

1999

Wien und die Welt

.

.

.

.

.

.

.

.

ES IST UNS ÖSTERREICHERN ALSO TATSÄCHLICH GELUNGEN,

DAS NEUE JAHRTAUSEND NICHT MIT ANSTAND ZU BEGINNEN,

SONDERN DAMIT, DASS EINE NEU GESTALTETE REPUBLIK

DAS KLIMA VON INTELLEKTUALITÄT UND TOLERANZ,

DAS SICH ZAGHAFT ZU ENTWICKELN BEGANN,

ÜBER BORD GEWORFEN HAT,

ZUSAMMEN MIT DER FRÜHEREN

GESELLSCHAFTLICHEN SOLIDARITÄT.

WIE ES DAZU KAM, MÖCHTE DIESES BUCH ERZÄHLEN –

EINE ZUSTANDSSCHILDERUNG

DER VIELBESCHWORENEN ÖSTERREICHISCHEN SEELE

IN FORM EINER GROSSEN COLLAGE.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PROLOG DES RICHTIGEN AUTORS

Natürlich könnte man behaupten, es handle sich hier um die Geschichte eines toten kleinen Mädchens. Oder um Geschichten von mir und dir und uns und euch. Aber das wäre falsch. Man wird auch nichts vom Heurigen finden, obwohl wir hier in Wien sind. In Wahrheit passiert in diesem Buch formal gar nichts: lediglich zwei Männer, ein Autor und sein potentieller Verleger, sitzen an einem Wochenende in einem Zimmer und studieren einen längeren Text: Die vielzitierte Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung. Und noch andere Arten von Einheit: Der Autor repräsentiert mit seinem Werk die Einheit der ästhetischen Gestaltung (oder wenigstens den Versuch dazu). Den Verleger beseelt die Einheit des Zweifels an der Weltsicht seines Gegenübers. Bei dem, was er liest, fällt ihm auf, dass die Totalität der Welt durch das Bewusstsein eines erlebenden Subjekts gefiltert wird. Aber so einfach ist das auch wieder nicht: Seine editorische Routine lässt ihn diese selektive Totalität als prismatisch gebrochen erkennen, wobei in jedem Bereich des Spektrums unterschiedliche Einheiten der Reflexion auftreten.

Die Behauptung, man könne nicht mehr schreiben nach Joyce und Thomas Mann und Rilke weise ich zurück. Im Grunde gibt es ohnehin nur eine Handvoll guter Geschichten, die immer von neuem erzählt werden. Man kann auch noch schreiben nach den Katastrophen der Geschichte, selbst der Zeitgeschichte – und nach persönlichen Katastrophen. Sonst würde man wahrscheinlich nicht einmal mehr imstande sein, die eigene Biographie fortzusetzen – was oft ohnehin schon schwer genug fällt.

Als Außenstehender kann man sich aber manchmal gründlich täuschen. Ich verließ zum Beispiel den gymnasialen Deutschunterricht mit der Vorstellung von der Droste-Hülshoff als einer älteren Dame, die ihre Worte mit Bedacht wählte. Bestärkt wurde diese fixe Idee, als ich Jahre später vor dem westfälischen Wasserschloss stand und partout nichts anderes sehen wollte als den Anschein adliger Behaglichkeit. Bis ich dann – drei Jahrzehnte später – folgende Verse las:

So an seiner Jugend Scheide

Steht ein Herz voll stolzer Träume,

Blickt in ihre Paradiese

Und der Zukunft öde Räume …

Auf den Punkt gebracht: Die Dichterin war später gar nicht dort zuhause, wo ich sie ansiedelte, sie wurde auch nicht mehr als 51 Jahre (ein Alter, das mir nur zu vertraut ist), das heißt sie war eine junge oder wenigstens jung gebliebene Revolutionärin, gefangen in einem langsam alternden Körper – willens, den Rest des Lebens hinzugeben mit einer Handbewegung für die Möglichkeit, das Vergangene nochmals zu ergreifen und festzuhalten um jeden Preis:

Und die Jahre, die sich langsam,

Tückisch reihten aus Minuten,

Alle brechen auf im Herzen,

Alle nun wie Wunden bluten …

Ob es nun wirklich Sinn macht oder nicht, man muss es immer wieder tun, und darum wird auch immer wieder geschrieben und meinetwegen nur immer wiederholt, was ohnehin schon längst jeder weiß, aber nicht wahrhaben möchte, was immer auch (und sei es noch so katastrophal) passiert sei. Dann, dann erst gibt es ein Überleben.

Aber jetzt etwas ganz anderes: Sie sehen, dass es natürlich auch für dieses Buch einen richtigen Autor gibt.

Wer ich bin? Ich gehe einem bürgerlichen Beruf nach und verbringe bereits mindestens mein halbes Leben mit diesem Text, der wächst und wächst, weil er ja ALLES enthalten soll. Was ich außerdem noch mag, ist Fernsehen und Musik hören (Sport eigentlich nur sehr in Maßen). Während ich schreibe, widme ich meine halbe Aufmerksamkeit zum Beispiel dem Turnier der Sumo-Ringer in Tokio. Oder der Übertragung eines Santana-Konzerts. Oder einem Weltraumabenteuer. Oder einem amerikanischen Serienkrimi .

Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sei ganz klein, hätte mich aber in eine überlebensgroße Maschine gesetzt, gleich dem Zauberer von Oz. Mit Hilfe der Technik kann ich dem Hauch des gesprochenen Wortes das Tosen des Sturmes verleihen, dementsprechend auch der Stille der Pausen eine ungeheure Wucht. Mag sein, dass mich irgendjemand irgendwann in meinem Versteck aufspürt und meine wahre Dimension erkennt: dass ich nicht brüllen, ja nicht einmal singen kann – nicht einmal zur schönsten Melodie.

Aber jetzt zurück zu ADH. Soll ich es vielleicht verbergen, dass ich mich zu ihr hingezogen fühle? Wir sind eben nur zeitlich nicht zusammengekommen – zwei Zivilisationen auf verschiedenen Planeten verschiedener Sonnen. Mein Vorteil ist, dass ich von ihr weiß. Was sollte mich also in dieser Fiktion davon abhalten, sie zu begehren?

Komm mit mir, Annette, altes Mädchen. Machen wir noch einmal (meinetwegen wieder einmal) eine heiße Reise in eine kalte Welt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vorwort

DIE ERSTE WAHRHEIT

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

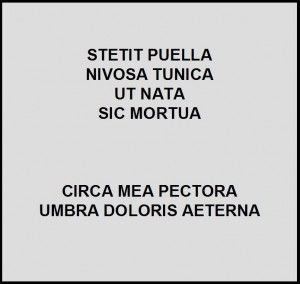

Der Verleger blickt über den Rand seiner Brille. Klingt nicht schlecht, sagt er. Was ist das?

Das kostbarste Stück meiner Sammlung, Herr Direktor. Für mich es der Beweis, dass man den Tod überwinden kann.

Das wissen wir ohnehin, Themelis. Unser Glaube sagt es uns – oder zumindest unser Gefühl.

Aber der das geschrieben hat, ist nicht verrückt geworden, er ist gegangen, um der Schöpfung den letzten Schleier abzureißen.

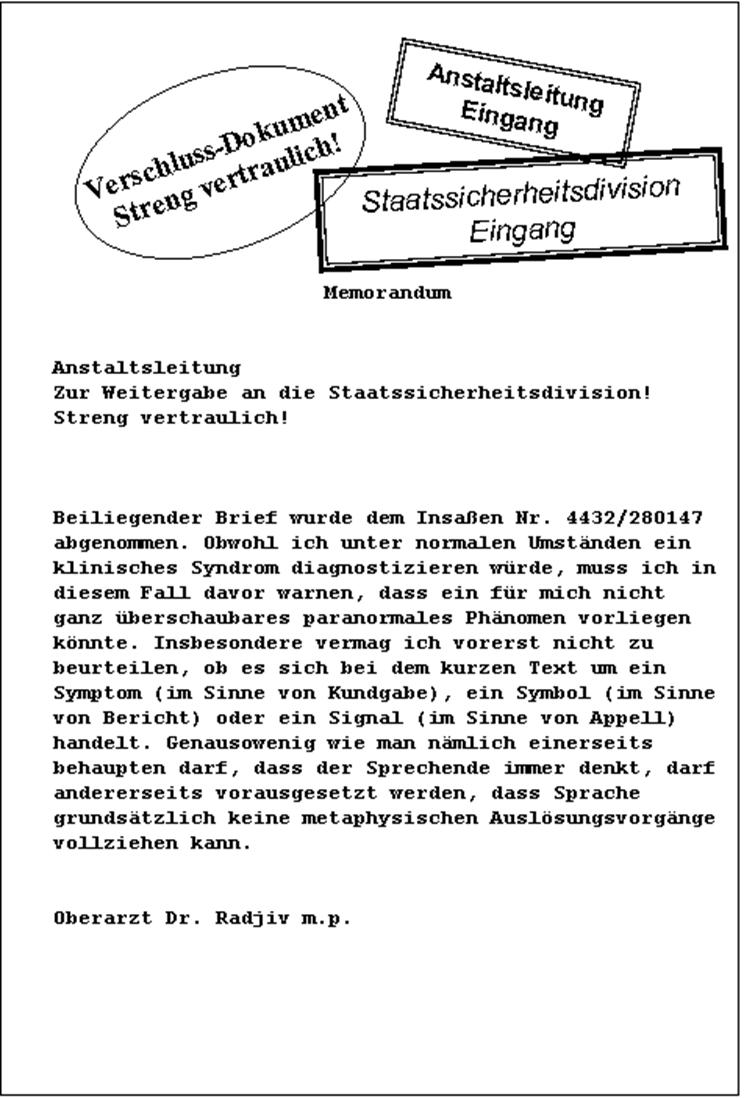

Was bedeuten eigentlich all diese Stempel? fragt der Verleger zerstreut.

Das Dokument war bei der Staatssicherheitsdivision in Arbeit, wurde mir aber schließlich als unbedenklich herausgegeben.

Der Verleger hört gar nicht richtig hin. Mit professionellem Griff hat er weitergeblättert und liest die nächsten Seiten in diesem Berg loser Blätter.

Ich hätte es vielleicht heften können…

Der Verleger winkt nur ungeduldig ab, will nicht gestört werden.

—–

AUS DEM LITERARISCHEN WERK DER AMÉLIE ALIAS „AGENT DREAM“

Dokumente einer möglichen Existenz,

hrsg. von Claudia Themelis unter sorgfältiger Bearbeitung

A B B E Y R O A D

Hamlet steht auf den obersten Zinnen des nach ihm benannten Schlosses bei Helsingör und blickt nach-denklich auf den Öre-Sund hinab. Immer wenn Hamlet durch seine Gedankenmuster gleitet und den Halt seiner Rollensituation verloren hat, greift er zur Zigarette. Er steckt sie zwischen die Lippen, nimmt sie wieder zwischen Zeige- und Mittelfinger, prüft, ob er das richtige Ende zum Mund geführt habe. Dann benützt Hamlet sein Feuerzeug. Dann folgt der erste tiefe Zug. Das Rauchen hat er von seiner Autorin: ihm selbst hat es ursprünglich nichts gegeben, aber sie hat ihm erfolgreich eingeredet, dass man das assoziative Eindringen in geistige Prozesse ohne auflockerndes Rauchen gar nicht erst versuchen sollte.

Nun hat Hamlet ebenfalls diesen Reflex. Schon deshalb kann er seine Autorin nicht besonders gut leiden, vor allem aber weil sie hat ihn in eine fiktive Wirklichkeit gestellt hat, die ihn ständig zu logischen Inkon-sequenzen zwingt. Allerdings räumt er ein, dass seine Autorin diesen latenten Mangel an Plausibilität manchmal ganz originell motiviert.

Hamlet muss, nachdenklich rauchend, zusehen, wie draußen auf dem Öre-Sund das Flaggschiff Olafs des Blauen längsseits mit dem Flaggschiff Eriks des Roten liegt. Die beiden Seehelden diskutieren bereits zum wiederholten Mal die Schaffung eines gemeinsamen Oberkommandos für ihre Streitkräfte. Außerdem sind die Kriegsziele für das laufende Jahr noch immer nicht abgestimmt. Es ist an der Zeit, Amerika zu entdecken, meint Olaf, denn wer sonst könnte uns im zwanzigsten Jahrhundert gegen die kommunistische Gefahr schützen? Worauf Erik vehement den Seeweg nach Indien fordert, gierig nach Curryhuhn.

In der nächsten Szene glüht noch immer Hamlets Zigarette im Nebel und beleuchtet die schreckliche Silhouette der „Scharnhorst“. Die Geschütztürme richten sich im Namen von Gott, Kaiser und Vaterland drohend gegen den Feind.

Hamlets Zigarettenschein reicht ferner noch aus, um die Fähre zu entdecken, die eine Schulklasse samt Autobus nach Schweden übersetzt. Hamlet sehnt sich plötzlich danach, als junger Wiener Maturant mit dieser Schulklasse zu reisen. Besonders als rund um das Schloss die revolutionären Reihen der außerparlamentarischen Opposition des Königreiches Dänemark aufmarschieren, wünscht Hamlet sich, dieser Sohn eines österreichischen Beamten zu sein und das Transparent nicht sehen zu müssen, auf dem steht: Hamlet ist ein Papiertiger!

Hamlet denkt darüber nach, ob die Benützer der Fähre keine Angst davor haben, mit diesem seltsamen Wasserfahrzeug zu reisen, dazu noch den Kurs der „Scharnhorst“ zu kreuzen: Trommelwirbel, gedämpft, die drohenden Rohre kommen abermals ins Bild, der Kapitän lässt den Blick seiner stahlblauen Augen bedeutungsvoll über die Mündungen gleiten. Wie wird sein Gegenspieler, der berühmte Admiral Nelson, auf das Ultimatum reagieren? Ein kaum merkliches Zucken geht über das Antlitz des großen Briten. Den Schülern auf der Fähre zuliebe lässt er es nicht zum Gefecht kommen, obwohl er natürlich noch glänzender gesiegt hätte als vor Trafalgar. Doch er bezähmt sich: weil Hamlet sich auf dem Schiff befinden könnte, und weil dem Herrn über Britanniens Flotte Fair Play über alles geht!

Wäre Hamlet tatsächlich damals mit den anderen Schülern auf der Fähre gewesen, würde er später an der Wiener Universität Deutsche und Nordische Philologie studiert haben. Seine Autorin stellt ihn auch prompt und rücksichtslos in diese Situation, ohne nur im Geringsten auf seine eigenen Pläne einzugehen. Zwar ist es immer noch besser als das vom Vater gewünschte Jura-Studium, aber Hamlets eigentlicher Traum war die Architektur.

Einerlei, jedenfalls fährt unser Held jeden Morgen mit der Straßenbahn vom Stadtrand in die City. Er läuft zur Haltestelle, steigt ein, steigt am Ziel wieder aus, geht seinen Verpflichtungen nach (worin immer diese bestehen), fährt danach heim – muss sich darauf vorbereiten, diesen Vorgang gut 8.000-mal zu ertragen, ist gleich achttausend Arbeitstage, ist gleich 40 Arbeitsjahre.

Hamlet wünscht sich, in jeder Beziehung woanders zu sein, aber seine Autorin erlaubt es nicht. Seine Autorin ist gar keine Wienerin, sie wäre nur vielleicht eine geworden, wenn sie weitergelebt hätte, und dann wäre sie mit Sicherheit selbst Straßenbahnbenützerin geworden, und sie hätte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Deutsche und Nordische Philologie studiert. In Wahrheit hat sie sich davongemacht, aber dennoch lässt sie ihrerseits Hamlet nicht fliehen. Dieser liest eifrig in Büchern nach, wie ein Romanheld sich zu verhalten habe und kommt zu dem Schluss: Seine Autorin ist eine Papiertigerin!

Hamlet fürchtet vor allem, mit einem Romanhelden der Wiener Gruppe verwechselt zu werden und wendet sich daher einer affaire amoureuse zu. Schon der große französische Romantheoretiker Pierre Daniel Huet hat ja an einer Stelle gesagt: die Romane machen die Liebe zu ihrem vornehmsten Objét und sprechen nur ohngefähr und zufälligerweise von Etats- oder Kriegssachen.

Die Liebe ist für Hamlet, so will es seine Autorin, zunächst ein Definitionsproblem. Schwierig ist es zum Beispiel, die Liebe Christi zu begreifen, die alles Erkennen übersteigt, denn man ist ziemlich irritiert über die Verwandlung dieses spirituellen Bollwerks in eine mächtige, handfeste und recht irdische Organisation in Rom.

Auch Hamlet ist nämlich nach dem Willen seiner Autorin auch einmal dort gewesen und hat alles gesehen. Unter der Kuppel des Riesentempels las er: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Da betete er, dass dieses Wort wahr sein möge. Denn Hamlets Gott ist nicht

der königliche Pappi, der’s gut mit ihm meint;

die papierene Autorin, die’s gut mit ihm meint;

sondern eben ein richtiger Vater.

Im Schatten der Kathedralen blüht die Liebe (Hamlet bedauert, dass er sich sogar in diesen intimen Passagen des Textes von seiner Autorin leiten lassen muss; er will aber auch nicht riskieren, dass diese ihre Aufzeichnungen abrupt beendet und ihn damit auslöscht; lieber lässt er sich dazu missbrauchen, mit seiner eigenen Gestalt die der Autorin zu verdecken; und gar so schlimm ist es auch wieder nicht, wenn zum Beispiel Hamlets Mund einer anderen Romanfigur, seiner Geliebten, seine Anbetung erklärt).

Die Autorin lässt zur weiblichen Romanfigur werden, was für sie selbst der männliche Geliebte ist (der Leser versteht!?), und dem kann wiederum Hamlet nicht direkt begegnen: das brächte die Autorin nicht zustande, es sei denn in der Form, dass sie sich von ihrem Geliebten in ihrer biologischen Weiblichkeit selbst ganz umfasst fühlt samt ihrer Romanfigur namens Hamlet. Während der Geliebte der Autorin über die Schulter blickt und über das Geschriebene lächelt, wird ihr das Romanschreiben sauer. Während der Geliebte die körperlichen Konturen der Autorin mit seinen zärtlichen Fingern nachzeichnet –

– entfällt ihr der Stift und vorübergehend sogar die geplante Struktur des eben begonnenen Romans –

Ich befürchte fast, dass der Leser diesen Vorfall nicht gerade bedauert, jedenfalls hinsichtlich dessen, was er bis jetzt vorgefunden hat. Man sieht, dass der Leser heutzutage ein total mündiges Wesen ist, das den Autoren (beziehungsweise Autorinnen) kritisch gegenübersteht. Auch Hamlet wird – für eine fiktive Gestalt – ganz schön frech und zynisch. Er hält eine fiktive Rede an die Autorin, in der sehr oft das Wort Papiertiger (beziehungsweise tigerin) vorkommt.

Weiters meint er, er könne sich über die gestalterische Vorgangsweise seiner Autorin nur wundern, und verlangt stürmisch seine Rückkehr ins Königreich Dänemark, genauer gesagt in das bewusste Schloss bei Helsingör, wo noch immer die APO marschiert. Hamlet möchte mitmarschieren und ein Transparent tragen. Er schließt seine Rede mit den berühmten Worten: Sein oder Nicht-Sein, das ist hier die Frage.

Die Autorin schrickt auf. Ihr Romanheld hat sich stärker emanzipiert, als es für den Erfolg des Buches gut sein kann. Bis hierher klang es modern, aber nun beginnt es manieriert zu wirken. Jetzt spricht Hamlet (eine fiktive, von ihr gerade erst erfundene Gestalt!) bereits in Sätzen anderer Autoren, etwa des großen Shakespeare.

Als Hamlet zu allem Überfluss auch noch den Stift ergreift, der unserer Autorin zusammen mit der Struktur des geplanten Romans vorübergehend entfallen ist, wird es ihr zu viel. Sie wendet sich an ihren Geliebten, der gerade dabei ist, ihren nunmehr völlig entblößten Körper zu erkunden, und sagt: Entschuldige, mein Schatz. Sie löst sich von ihm (er stöhnt dabei ein wenig, Hamlet – derzeit mit seiner Autorin technisch aufs Innigste verbunden – findet allerdings, er grunzt), geht – nackt wie sie ist, die Autorin – zum Schreibtisch und setzt Hamlet mit einigen gezielten Worten in das Verlies. Die Wachen sind starr vor Schreck, als sie die Autorin quasi als Über-Königin im Zustand völliger Natürlichkeit mit dem Königssohn erblicken. Gehorsam schließen sie aber die eiserne Tür und versperren das rostige Schloss. Den rostigen Schlüssel übergibt die Autorin dem Vater Hamlets, mit dem sie für den Moment übereinstimmt, ihrer Nacktheit nicht achtend, und kehrt zu ihrem Geliebten zurück.

Hamlet hämmert mit den Fäusten gegen die Tür und brüllt: Alle meine Väter und Autorinnen sind Papiertiger (beziehungsweise tigerinnen)! Die Autorin (wie schon gesagt) kehrt zurück zu ihrem Geliebten, das Aug‘ in schönem Wahnsinn rollend: dieses Zitat stammt allerdings aus dem Sommernachtstraum und gehört wirklich nicht hierher. Im Verlies nimmt die Tragödie ihren Fortgang.

Hamlet: Das ist der Anfang vom Ende.

Vater: Gut gebrüllt, Löwe, doch bin ich nicht in Geberlaune heut‘.

Hamlet: Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich –

– ätzender Zwischenruf Vater: sein Königreich! –

– für ein Pferd!

Vater: Nicht für einen Wald von Affen!

Hamlet: Ach schmölze doch dies allzu feste Fleisch!!

Vater: Er denkt zuviel, die Leute sind gefährlich!!

Hamlet: Bei Philippi sehen wir uns wieder!!!

Alle und nun auch die bisher unerwähnten Gestalten (zu dieser Gruppe zählt vor allem Ophelia, von Hamlet lässig Phee genannt, deren üppige Formen unter dem hauchdünnen durchsichtigen Seidenüberwurf das ganze Ensemble in Aufruhr versetzen): Doubt thou, the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt, I love.

Und bei diesen Worten küßt die Autorin ihren Geliebten (Hamlet kann niemanden küssen, er hat vor sich die rostige Tür; der Vater entblößt hämisch sein Gebiß).

Bravo!

Abermals alle da capo (sogar Hamlet brummt mit – es gibt eben kaum jemandem, der sich der Magie der Beatles entziehen kann): Come together, right now over me – something in the way she moves – I’d like to be under the sea, in an octopus’s garden in the shade – I want you, I want you so bad, it’s driving me mad – she’s so heavy, she’s so … heavy – because the world is round it turns me on – you never give me your money, you only give me your funny papers – she came in through the bathroom window, attracted by the silver spoon – golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise – boy, you gonna carry that weight, carry that weight no long time – and in the end the love you take is equal to the love you make.

Das ist die Überwindung der Monotonie und Einsilbigkeit des alten Faschismus (links – zwo – drei – vier) – und das ist es auch, was uns dereinst durch einen neuen Rechtspopulismus (Ausländer raus!) wieder ge-nommen werden kann.

Down with the Blue Meanies, ruft Hamlet, nieder mit den Blaumiesen! Long live the Yellow Submarine, lang lebe das Gelbe U-Boot!

(aus dem gleichnamigen Roman)

—–

Der Verleger unterbricht hier seine Lektüre abrupt: Wir haben uns in Klausur begeben, Themelis, um endgültig zu entscheiden, ob mein Haus Ihren Roman herausbringen soll. Ich bin, offen gesagt, etwas ratlos – immerhin war ich gerne bereit, trotz der politischen Verhältnisse, die Sie neuerdings hier haben, nach Wien zu kommen.

Aber unsere Regierung von 2000 hat doch gar nichts gegen Menschen Ihrer Nationalität, Herr Direktor.

Das nicht gerade, sehr wohl haben diese Leute jedoch etwas gegen liberale Verlagsanstalten.

???

Sie sagen ja gar nichts!

???

Wir können hier ohnehin nicht Ihre österreichischen Probleme lösen, aber wir müssen einen Zugang zu Ihrem Text finden. Ich habe bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht viel Zeit gefunden, darin zu lesen. Daher habe ich das ganze Konvolut wieder mitgebracht.

???

Was ist es, was Sie erzählen wollen, Themelis?

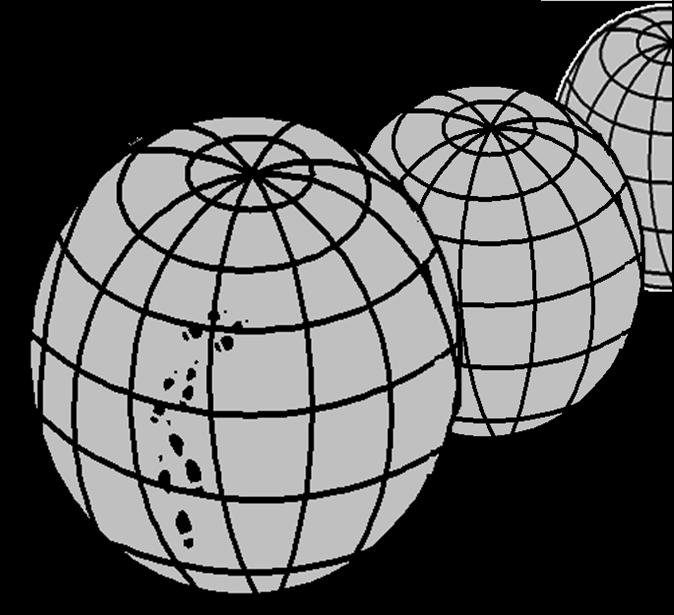

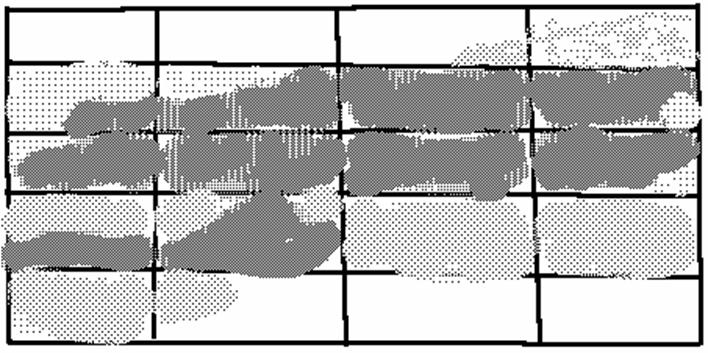

Stellen Sie sich einen Raster vor, Herr Direktor, etwa so:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nennen Sie es eine Collage, bei der manche Felder des verfügbaren Rau-mes ausgemalt sind, manche nicht. In der manches ineinander übergreift, ohne dass ich es selbst ganz fassen kann. Irgendwie hat sich die Struktur verselbständigt. Wie Sie es auch interpretieren werden, Herr Direktor – mir bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze vorzulegen wie es ist.

Und Sie glauben, dass man so etwas veröffentlichen kann? Ich denke nur an bestimmte obszöne Andeutungen – nackt wie sie ist, die Autorin …

Dieses Zitat ist nicht von mir! Diese Blätter müssen irgendwie in mein Manuskript hineingerutscht sein!

Also sicher nicht bei uns im Verlag! – „Claudia Themelis“ hat doch offenbar irgendetwas mit Ihnen zu tun – ist sie Ihre Frau?

Egal – mein Text beginnt jedenfalls erst.

Der Lektor war nicht übermäßig begeistert.

Aber der hat es doch gar nicht gelesen (ebenso wie Sie, Herr Direktor), sondern der Co-Lektor.

Der ist gut!

Und was sagt er?

Er sagt das, was der Lektor sagt: weil ja der Lektor eigentlich das sagt, was der Co-Lektor sagt.

Aber was verstehen die beiden von einer verbalen Collage? Ich habe das bei einem schreibenden Freund gelernt. Er war es, der mich aus dem Wiener Vorort in die Welt katapultiert hat. Er übte die Faszination aus, die von den Wurzeln des eigentlich Menschlichen auf uns ausgeht: Humanität an sich, ohne Religio an das Überirdische (oder besser gesagt mit einer Anbindung an das Überirdische in uns selbst: nicht mehr und nicht weniger als die eigene Überhöhung). Er zeigte mir die Überlegenheit dessen, der etwas zurücklassen kann, aber ohne Reue und nur mit einem Schatten von Schmerz: Rio de Janeiro – ich begann zu glauben, dass es existiert, jenseits der Landkarte.

Und ihn lassen Sie die Geschichte erzählen?

Nein, über ihn existiert das Protokoll seines Anstaltstherapeuten, das ich mit meiner Geschichte verflochten habe. Es enthält so manche verdeckte Botschaft an mich: immerhin hatte er begriffen, dass auch ich Schriftsteller werden wollte –

(hier verdreht der Verleger gequält die Augen – zu oft hat er es schon mit Menschen zu tun gehabt, die Literatur als Brotberuf betreiben wollten)

– woran er sich nicht ganz unschuldig fand. Mit seiner verklausulierten Empfehlung beginnt mein Buch.

Na schön – offenbar muss ich da durch, um zu einem Entschluss zu kommen… Obwohl ich Ihnen sagen muss, dass ich lieber den Text der ominösen Amélie alias „Agent Dream“ weiterlesen würde.

Ich dachte, der sei Ihnen zu obszön?

Ich berücksichtige jetzt ganz seriös die möglichen Verkaufszahlen! Kunst muss schließlich ihre Freiheit haben!

Aber hier geht es um die Wahrheit, Gott steh‘ mir bei!/

Welcher Gott, Carissimo, soll Ihnen helfen?

—–

Protokoll Nr. 1

Insaße Nr. 4432 / 280147

Der Herr Therapeut hat mich aufgefordert, meinen Innenraum, wie ich es nennen möchte, zu protokollieren. Das heißt also im Klartext – ich soll schreiben. Damit stehe ich vor der Frage, wie man überhaupt schreiben kann.

Koketterie kann den Lesern nicht gefallen. Wären die Künstler so kokett wie die Politiker oder die Journalisten, woher sollte noch Rettung für die Menschen kommen?

Und wenn diese keine Rettung erwarten? Wenn ihnen der Dämmerschlaf der öffentlichen Meinung des Weltdorfes völlig genug ist? Wenn sie Bildschirm und Fenster nicht mehr auseinanderhalten können: nicht mehr wissen, ob der Panzer da draußen in Pakistan steht oder in ihrer eigenen Wohnstraße?

Heißt das aber nun, dass ihr Verstand vor der komplexen Ursachenkombination der Re-alität kapituliert hat?

Nein. Das heißt, dass man sie daran gehindert hat, sich auf die volle Höhe des Erwachsenseins weiterzuentwickeln.

Ich bin ein Erwachsener, der Unrecht tut. Und ich bin ein Kind, dem Unrecht getan wird. Wenn ich noch immer mit dem Bewusstsein kindlichen Erstaunens gegenüber dem Treiben Erwachsener herumlaufe, dann ist das, als ob sich meine Jahresschichten nur als wuchernde Verkrustungen um einen weichen Kern gebildet hätten: sie gehören zu mir und auch wieder nicht; ich verantworte sie und auch wieder nicht. Der Sozialisationsprozess hat zwar stattgefunden, aber er hat sein Ziel verfehlt: ich kann noch immer die Freude und den Kummer der Kinder begreifen, und ich frage mich, wer zum Teufel uns eigentlich daran hindert, die Welt lebenswert zu machen. Offenbar hat sich etwas in uns verselbständigt (nennen wir es meinetwegen Kultur), das zwar einerseits viel schöner sein kann als die Natur, aber andererseits auch um so viel grausamer.

Ich muss diese Warnung an jeden Schreibenden aussprechen, damit das Kunstwerk sich nicht im Lauf der Zeit gegen seinen Erzeuger wendet und ihn mit grausamer Ästhetik zerstört. Lassen wir ihn allerdings ohne weiteres schreiben: neben Wüstensand und Eismeer und Sonne und Baum gibt es Schreibtisch und Papier und Notebook und Schrift. Und weiters existiert neben den Geistes- und Naturwissenschaften die Philosophie, die mit ganz anders gearteten Hypothesen als jene arbeitet (unbeweisbar und ebenso unwiderlegbar), und darüber hinaus die Kunst jenseits aller (wie immer gearteten) Hypothesen.

Fasse deine Worte wie ein Kind an, als ob du sie das erste Mal hörst. Wenn du Sprachkunst nicht schaffst, weil dir die Alltagsbedeutung deines Materials nicht aus dem Kopf will, dann mal lieber ein Bild, gib ihm einen geheimnisvollen Titel, der nichts von dem vorwegnimmt, was ins Auge des Betrachters dringt. Oder schreib lieber eine Symphonie, gib ihr einen mysteriösen Titel, der weit mehr bedeuten kann als eine Ordnungszahl in einem Katalog.

Neurose: das Emporrinnen des Wasserfalls. Der ganze Fluss des Bisherigen strömt wie-der dorthin, wo er herkam, und jeder Tropfen Leben, der allenfalls noch seinen natürlichen Weg findet, wird gleich wieder zurückgepumpt. Vorsicht als Autor: so machen es ja fast alle heutzutage (und es wird nicht dadurch besser, dass einige jener, die einen ganzen Roman darüber schreiben, wie sie einen Roman schreiben, sogar Weltgeltung erlangt haben). Knie dich hin zu deinen Lesern, sei ihresgleichen. Spiel mit ihnen und schrei ihnen nicht deine vermeintliche Überlegenheit ins Ohr. Was du erlitten hast, lade ihnen nicht auf, denn es nützt ihnen nichts gegen ihr eigenes Leiden.

Wer will, kann sich meine innerweltlichen Erfahrungen eine Hilfe sein lassen, auch wenn sie großteils im Beisein meines Therapeuten protokolliert wurden. Mich stört der Bursche (‘tschuldigung, der Herr!), der da mit am Tisch sitzt und mir unverwandt zusieht, nicht. Selbst wenn ich je die Chance ergriffen hätte, außerhalb der Anstalt (ich weiß nämlich, wo ich bin) zu schreiben, wäre ja unweigerlich ein fiktiver Leser hinter mir gestanden.