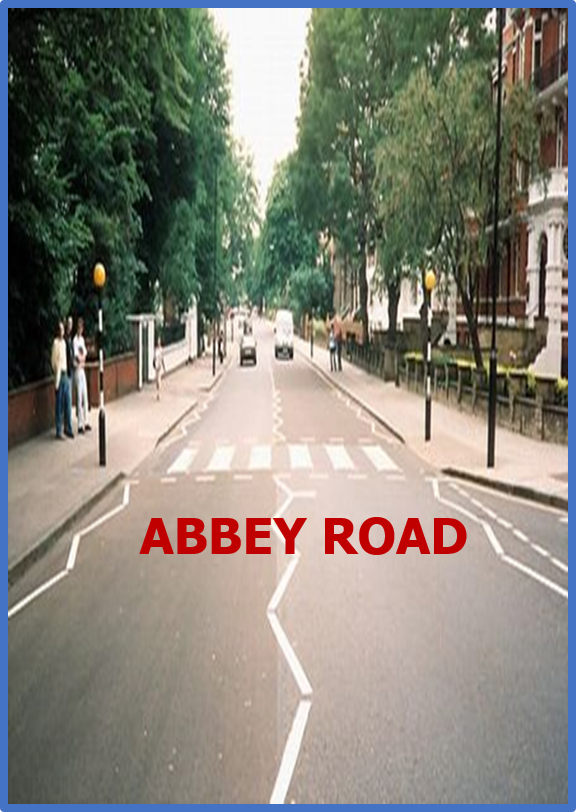

ABBEY ROAD

Hamlet steht auf den obersten Zinnen des nach ihm benannten Schlosses bei Helsingör und blickt nachdenklich auf den Öre-Sund hinab. Immer wenn Hamlet durch seine Gedankenmuster gleitet und den Halt seiner Rollensituation verloren hat, greift er zur Zigarette. Er steckt sie zwischen die Lippen, nimmt sie wieder zwischen Zeige- und Mittelfinger, prüft, ob er das richtige Ende zum Mund geführt habe. Dann benützt Hamlet sein Feuerzeug. Dann folgt der erste tiefe Zug. Das Rauchen hat er von seiner Autorin: ihm selbst hat es ursprünglich nichts gegeben, aber sie hat ihm erfolgreich eingeredet, dass man das assoziative Eindringen in geistige Prozesse ohne auflockerndes Rauchen gar nicht erst versuchen sollte.

Hamlet steht auf den obersten Zinnen des nach ihm benannten Schlosses bei Helsingör und blickt nachdenklich auf den Öre-Sund hinab. Immer wenn Hamlet durch seine Gedankenmuster gleitet und den Halt seiner Rollensituation verloren hat, greift er zur Zigarette. Er steckt sie zwischen die Lippen, nimmt sie wieder zwischen Zeige- und Mittelfinger, prüft, ob er das richtige Ende zum Mund geführt habe. Dann benützt Hamlet sein Feuerzeug. Dann folgt der erste tiefe Zug. Das Rauchen hat er von seiner Autorin: ihm selbst hat es ursprünglich nichts gegeben, aber sie hat ihm erfolgreich eingeredet, dass man das assoziative Eindringen in geistige Prozesse ohne auflockerndes Rauchen gar nicht erst versuchen sollte.

Nun hat Hamlet ebenfalls diesen Reflex. Schon deshalb kann er seine Autorin nicht besonders gut leiden, vor allem aber weil sie hat ihn in eine fiktive Wirklichkeit gestellt hat, die ihn ständig zu logischen Inkonsequenzen zwingt. Allerdings räumt er ein, dass seine Autorin diesen latenten Mangel an Plausibilität manchmal ganz originell motiviert.

Hamlet muss, nachdenklich rauchend, zusehen, wie draußen auf dem Öre-Sund das Flaggschiff Olafs des Blauen längsseits mit dem Flaggschiff Eriks des Roten liegt. Die beiden Seehelden diskutieren bereits zum wiederholten Mal die Schaffung eines gemeinsamen Oberkommandos für ihre Streitkräfte. Außerdem sind die Kriegsziele für das laufende Jahr noch immer nicht abgestimmt. Es ist an der Zeit, Amerika zu entdecken, meint Olaf, denn wer sonst könnte uns im zwanzigsten Jahrhundert gegen die kommunistische Gefahr schützen? Worauf Erik vehement den Seeweg nach Indien fordert, gierig nach Curryhuhn.

In der nächsten Szene glüht noch immer Hamlets Zigarette im Nebel und beleuchtet die schreckliche Silhouette der „Scharnhorst“. Die Geschütztürme richten sich im Namen von Gott, Kaiser und Vaterland drohend gegen den Feind.

Hamlets Zigarettenschein reicht ferner noch aus, um die Fähre zu entdecken, die eine Schulklasse samt Autobus nach Schweden übersetzt. Hamlet sehnt sich plötzlich danach, als junger Wiener Maturant mit dieser Schulklasse zu reisen. Besonders als rund um das Schloss die revolutionären Reihen der außerparlamentarischen Opposition des Königreiches Dänemark aufmarschieren, wünscht Hamlet sich, dieser Sohn eines österreichischen Beamten zu sein und das Transparent nicht sehen zu müssen, auf dem steht: Hamlet ist ein Papiertiger!

Hamlet denkt darüber nach, ob die Benützer der Fähre keine Angst davor haben, mit diesem seltsamen Wasserfahrzeug zu reisen, dazu noch den Kurs der „Scharnhorst“ zu kreuzen: Trommelwirbel, gedämpft, die drohenden Rohre kommen aber-mals ins Bild, der Kapitän lässt den Blick seiner stahlblauen Augen bedeutungsvoll über die Mündungen gleiten. Wie wird sein Gegenspieler, der berühmte Admiral Nelson, auf das Ultimatum reagieren? Ein kaum merkliches Zucken geht über das Antlitz des großen Briten. Den Schülern auf der Fähre zuliebe lässt er es nicht zum Gefecht kommen, obwohl er natürlich noch glänzender gesiegt hätte als vor Trafalgar. Doch er bezähmt sich: weil Hamlet sich auf dem Schiff befinden könnte, und weil dem Herrn über Britanniens Flotte Fair Play über alles geht!

Wäre Hamlet tatsächlich damals mit den anderen Schülern auf der Fähre gewesen, würde er später an der Wiener Universität Deutsche und Nordische Philologie studiert haben. Seine Autorin stellt ihn auch prompt und rücksichtslos in diese Situation, ohne nur im Geringsten auf seine eigenen Pläne einzugehen. Zwar ist es immer noch besser als das vom Vater gewünschte Jura-Studium, aber Hamlets eigentlicher Traum war die Architektur.

Einerlei, jedenfalls fährt unser Held jeden Morgen mit der Straßenbahn vom Stadtrand in die City. Er läuft zur Haltestelle, steigt ein, steigt am Ziel wieder aus, geht seinen Verpflichtungen nach (worin immer diese bestehen), fährt danach heim – muss sich darauf vorbereiten, diesen Vorgang gut 8.000-mal zu ertragen, ist gleich achttausend Arbeitstage, ist gleich 40 Arbeitsjahre.

Hamlet wünscht sich, in jeder Beziehung woanders zu sein, aber seine Autorin erlaubt es nicht. Seine Autorin ist gar keine Wienerin, sie wäre nur vielleicht eine geworden, wenn sie weitergelebt hätte, und dann wäre sie mit Sicherheit selbst Straßenbahnbenützerin geworden, und sie hätte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Deutsche und Nordische Philologie studiert. In Wahrheit hat sie sich davongemacht, aber dennoch lässt sie ihrerseits Hamlet nicht fliehen. Dieser liest eifrig in Büchern nach, wie ein Romanheld sich zu verhalten habe und kommt zu dem Schluss: Seine Autorin ist eine Papiertigerin!

Hamlet fürchtet vor allem, mit einem Romanhelden der Wiener Gruppe verwechselt zu werden und wendet sich daher einer affaire amoureuse zu. Schon der große französische Romantheoretiker Pierre Daniel Huet hat ja an einer Stelle gesagt: die Romane machen die Liebe zu ihrem vornehmsten Objét und sprechen nur ohngefähr und zufälligerweise von Etats- oder Kriegssachen.

Die Liebe ist für Hamlet, so will es seine Autorin, zunächst ein Definitionsproblem. Schwierig ist es zum Beispiel, die Liebe Christi zu begreifen, die alles Erkennen übersteigt, denn man ist ziemlich irritiert über die Verwandlung dieses spirituellen Bollwerks in eine mächtige, handfeste und recht irdische Organisation in Rom.

Auch Hamlet ist nämlich nach dem Willen seiner Autorin auch einmal dort gewesen und hat alles gesehen. Unter der Kuppel des Riesentempels las er: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Da betete er, dass dieses Wort wahr sein möge. Denn Hamlets Gott ist nicht

der königliche Pappi, der’s gut mit ihm meint;

die papierene Autorin, die’s gut mit ihm meint;

sondern eben ein richtiger Vater.

Im Schatten der Kathedralen blüht die Liebe (Hamlet bedauert, dass er sich sogar in diesen intimen Passagen des Textes von seiner Autorin leiten lassen muss; er will aber auch nicht riskieren, dass diese ihre Aufzeichnungen abrupt beendet und ihn damit auslöscht; lieber lässt er sich dazu missbrauchen, mit seiner eigenen Gestalt die der Autorin zu verdecken; und gar so schlimm ist es auch wieder nicht, wenn zum Beispiel Hamlets Mund einer anderen Romanfigur, seiner Geliebten, seine Anbetung erklärt).

Die Autorin lässt zur weiblichen Romanfigur werden, was für sie selbst der männliche Geliebte ist (der Leser versteht!?), und dem kann wiederum Hamlet nicht direkt begegnen: das brächte die Autorin nicht zustande, es sei denn in der Form, dass sie sich von ihrem Geliebten in ihrer biologischen Weiblichkeit selbst ganz umfasst fühlt samt ihrer Romanfigur namens Hamlet. Während der Geliebte der Autorin über die Schulter blickt und über das Geschriebene lächelt, wird ihr das Romanschreiben sauer. Während der Geliebte die körperlichen Konturen der Autorin mit seinen zärtlichen Fingern nachzeichnet –

– entfällt ihr der Stift und vorübergehend sogar die geplante Struktur des eben begonnenen Romans –

Ich befürchte fast, dass der Leser diesen Vorfall nicht gerade bedauert, jedenfalls hinsichtlich dessen, was er bis jetzt vorgefunden hat. Man sieht, dass der Leser heutzutage ein total mündiges Wesen ist, das den Autoren (beziehungsweise Autorinnen) kritisch gegenübersteht. Auch Hamlet wird – für eine fiktive Gestalt – ganz schön frech und zynisch. Er hält eine fiktive Rede an die Autorin, in der sehr oft das Wort Papiertiger (beziehungsweise -tigerin) vorkommt.

Weiters meint er, er könne sich über die gestalterische Vorgangsweise seiner Autorin nur wundern, und verlangt stürmisch seine Rückkehr ins Königreich Dänemark, genauer gesagt in das bewusste Schloss bei Helsingör, wo noch immer die APO marschiert. Hamlet möchte mitmarschieren und ein Transparent tragen. Er schließt seine Rede mit den berühmten Worten: Sein oder Nicht-Sein, das ist hier die Frage.

Die Autorin schrickt auf. Ihr Romanheld hat sich stärker emanziepiert, als es für den Erfolg des Buches gut sein kann. Bis hierher klang es modern, aber nun beginnt es manieriert zu wirken. Jetzt spricht Hamlet (eine fiktive, von ihr gerade erst erfundene Gestalt!) bereits in Sätzen anderer Autoren, etwa des großen Shakespeare.

Als Hamlet zu allem Überfluss auch noch den Stift ergreift, der unserer Autorin zusammen mit der Struktur des geplanten Romans vorübergehend entfallen ist, wird es ihr zu viel. Sie wendet sich an ihren Geliebten, der gerade dabei ist, ihren nunmehr völlig entblößten Körper zu erkunden, und sagt: Entschuldige, mein Schatz. Sie löst sich von ihm (er stöhnt dabei ein wenig, Hamlet – derzeit mit seiner Autorin technisch aufs Innigste verbunden – findet allerdings, er grunzt), geht – nackt wie sie ist, die Autorin – zum Schreibtisch und setzt Hamlet mit einigen gezielten Worten in das Verlies. Die Wachen sind starr vor Schreck, als sie die Autorin quasi als Über-Königin im Zustand völliger Natürlichkeit mit dem Königssohn erblicken. Gehorsam schließen sie aber die eiserne Tür und versperren das rostige Schloss. Den rostigen Schlüssel übergibt die Autorin dem Vater Hamlets, mit dem sie für den Moment übereinstimmt, ihrer Nacktheit nicht achtend, und kehrt zu ihrem Geliebten zurück.

Hamlet hämmert mit den Fäusten gegen die Tür und brüllt: Alle meine Väter und Autorinnen sind Papiertiger (beziehungsweise -tigerinnen)! Die Autorin (wie schon gesagt) kehrt zurück zu ihrem Geliebten, das Aug‘ in schönem Wahnsinn rollend: dieses Zitat stammt allerdings aus dem Sommernachtstraum und gehört wirklich nicht hierher. Im Verlies nimmt die Tragödie ihren Fortgang.

Hamlet: Das ist der Anfang vom Ende.

Vater: Gut gebrüllt, Löwe, doch bin ich nicht in Geberlaune heut‘.

Hamlet: Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich –

– ätzender Zwischenruf Vater: sein Königreich! –

– für ein Pferd!

Vater: Nicht für einen Wald von Affen!

Hamlet: Ach schmölze doch dies allzu feste Fleisch!!

Vater: Er denkt zu viel, die Leute sind gefährlich!!

Hamlet: Bei Philippi sehen wir uns wieder!!!

Alle und nun auch die bisher unerwähnten Gestalten (zu dieser Gruppe zählt vor allem Ophelia, von Hamlet lässig Phee genannt, deren üppige Formen unter dem hauchdünnen durchsichtigen Seidenüberwurf das ganze Ensemble in Aufruhr versetzen): Doubt thou, the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt, I love.

Und bei diesen Worten küsst die Autorin ihren Geliebten (Hamlet kann niemanden küssen, er hat vor sich die rostige Tür; der Vater entblößt hämisch sein Gebiss).

Bravo!

Abermals alle da capo (sogar Hamlet brummt mit – es gibt eben kaum jemandem, der sich der Magie der Beatles entziehen kann): Come together, right now over me – something in the way she moves – I’d like to be under the sea, in an octopus’s garden in the shade – I want you, I want you so bad, it’s driving me mad – she’s so heavy, she’s so … heavy – because the world is round it turns me on – you never give me your money, you only give me your funny papers – she came in through the bathroom window, attracted by the silver spoon – golden slumbers fill your eyes, smiles awake you when you rise – boy, you gonna carry that weight, carry that weight no long time – and in the end the love you take is equal to the love you make.

Das ist die Überwindung der Monotonie und Einsilbigkeit des alten Faschismus (links – zwo – drei – vier) – und das ist es auch, was uns dereinst durch einen neuen Rechtspopulismus (Aus-länder raus!) wieder genommen werden kann.

Down with the Blue Meanies, ruft Hamlet, nieder mit den Blaumiesen! Long live the Yellow Submarine, lang lebe das Gelbe U-Boot!