R1 1

1. Teil

ABBEY ROAD

Protokoll Nr. 2

Insaße Nr. 4432 / 280147

Ich entere also nun wunschgemäß meinen Innenraum. Obwohl eine Situation eingetreten ist, die alles, was bisher von Bedeutung war, zunichte gemacht hat, ist das Tagebuch im Rucksack. Wenn man im fahlen Tageslicht darin blättert, lacht der Weggefährte, den man namenlos „Inder“ nennt: dass du dafür ein Kilogramm Mehl zurückgelassen hast! Für etwas, das wahrscheinlich nicht den nächsten Tag, auf keinen Fall aber die nächste Transition, in der die Welt wiedergeboren wird, überdauern kann!

Solange man lebt, antwortet man, werden diese Blätter an die Kindheit erinnern, so fern und so anders als heute. Wie die Mutter einen an sich gedrückt hat, der Vater einem die Hand hielt und wie sie dann zurückbleiben mussten, weil ihr Weg zu Ende war. Allein die Worte lassen im Kopf ein menschenwürdiges Dasein wiedererstehen, ohne moralisches Werturteil darüber, was getan wurde oder wie es hätte anders getan werden sollen.

Das verstehe ich schon, sagt er, gerade weil ich in meiner Kindheit dein menschenwürdiges Dasein gar nicht kennengelernt habe. Er kramt in seinen Sachen und holt ein rauchgeschwärztes Weberschiffchen hervor. Es war die Hölle (nach damaligen Begriffen, und selbst für Indien), erinnert er sich, beginnend im Alter von vier Jahren in einer finsteren heißen Kammer zu sitzen und Teppiche zu weben, tagaus tagein, ohne jede Aussicht, dass jemals etwas anders sein würde. Und doch sehne ich mich heute danach, wie ich spät abends, als sie die Tür aufsperrten, hinauslief, mich am Brunnen erfrischte, mich auf die Mauer des Marktplatzes legte und eine Zigarette rauchte. Über mir kreisten die Sterne, und ihre Schönheit übergoss meine Haut.

Man wagt nicht, obwohl es einen geradezu drängt, ihm die Hand zu reichen. Zu groß wäre das Gefühl der heutigen apokalyptischen Kälte gewesen.

—–

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sagte der Priester und schloß damit die Zeremonie. Er macht es sich leicht, dachte ich, indem er sich auf etwas beruft, was außerhalb unserer sinnlichen Wahrnehmung liegt. Als Sozialist, der seinen Marx noch nicht vergessen hat, neige ich natürlich dazu, solche Attitüden als Herrschaftsinstrumente zu interpretieren.

Das Grab, in das man unseren Freund gelegt hatte, stand noch offen. Christliche Symbole rundherum: wir wußten noch immer (und jetzt endgültig) nicht, wie er darüber wirklich gedacht hatte. Religion war, bei all dem Raum, den sie in seinem Leben einge-nommen hatte, eine der undurchsichtigsten Stellen seiner Persönlichkeit gewesen. Einige Leute weinten bei diesem Begräbnis, ich selbst stand nur da mit einem Gesicht, das schon keine Tränen mehr hatte. Sie, von der noch zu reden sein wird, stand neben mir und lächelte. Man muß wissen, daß dieses Lächeln damals fähig gewesen wäre, mein Funktionärsdasein durcheinanderzuwirbeln, hätte es nur mir gegolten. Ihr Lächeln, in dem die Melancholie über zwingend Geschehenes mitschwang, unergründlich für die meisten von uns Männern, erfaßte mich als Erschöpfung. Die Sehnsucht, die ich aus meiner pragmatischen Welt verdrängt hatte, sprang mich an: wenn ich doch gelebt hätte.

Ich bin der Thomas. Das Bild, das man sich jetzt von mir macht, entspricht allerdings nicht ganz meiner Wirklichkeit: so bin ich selten. Ich bin vielmehr daran beteiligt, die revolutionäre Idee – das Streben nach Glück – totzuorganisieren, und das Schlimme dabei ist, daß ich dabei nicht ganz so unglaubwürdig wirke wie andere. Was mich an meine zynischen Parteifreunde bindet, ist vor allem der Umstand, daß ich keine Alternativen finde. Das spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr – ich muß die Beschränktheit meines Denkens durchbrechen, wenn ich die Geschichte meines Freundes erzählen will. Mit den mir eigenen Kategorien kann ich seiner Person keinesfalls gerecht werden, denn er hat unter diesen gelitten wie unter einer körperlichen Unzulänglichkeit. Was sollte er mit einem Funktionär anfangen, dem als Antwort nichts anderes eingefallen war, als in die innere Emigration zu gehen?

Man sagt, daß die Todesursache ein Herzleiden gewesen sei. Ich weiß aber, daß er systematisch gescheitert ist. Das sei festgehalten, um der Anschauung entgegenzutreten, daß einfach alles seine lapidar-körperliche Ursache habe. Der Tod besteht manchmal darin, dass das Leben mit seinen seltsamen Ansprüchen uns überfordert.

—–

Ich hatte Sonja Maria, die am Grab meines Freundes lächelte, kennengelernt, als ich in den Wohnblocks von Wien-Floridsdorf Mitglieder für die Partei werben wollte. Eigentlich aber sollten die Gespräche mit Zweifelnden mich auch selbst in Frage stellen. Es konnte ja gut sein, dass die Kaltschnäuzigkeit meiner Parteifreunde richtig und die Utopie ohnehin bereits zu Staub zerfallen war. In dieser Situation war es nicht unerheblich, die Bekanntschaft Sonja Marias zu machen.

Ich läutete an ihrer Tür, und als sie öffnete, sagte ich mein Sprüchlein auf. Sie lachte herzlich, ließ mich aber ein. Was soll man wirklich auf die Frage nach den Inhalten des Marxismus antworten als Funktionär einer Partei, die unter der Technik des kommunalen Wohnbaus und dem Volksfestcharakter des Ersten Mai verschüttet ist? Selbst wenn man in der Jugend abweichenden, von der Partei in die Illegalität gedrängten Strömungen angehört hat, schweigt man heute, den Ressentiments der Zuhörer gemäß, vom Kapitalismus, vom Eigentum an den Produktionsmitteln und besonders vom Klassenkampf. Man wagt nicht, vom Ziel zu sprechen, von der Gesellschaft, in der man ohne Gewalt zusammenlebt nach der Auflösung des herkömmlichen Staates.

Bei Sonja Maria brachte ich meinen Kanon dennoch vertrauensvoll vor, aber sie hatte andere Probleme: Sie hatte ein Verhältnis mit ihrem Chef, einem verheirateten Mann, der sich nicht von seiner Frau trennen, aber auch von ihr nicht lassen wollte. Angeblich konnte er sich als hoher Beamter eines Ministeriums keinen Eklat leisten, um seine bis dahin günstig verlaufende Karriere nicht zu gefährden, in der er sich einen Namen als Experte in der Verwaltung der Verstaatlichten Industrie gemacht hatte.

Und was soll man tun? fragte mich Sonja Maria. Ich fand in mir keine Antwort, auf keiner Ebene. Erstmals kam mir die unsinnige Ausschließlichkeit zu Bewußtsein, die von menschlichen Beziehungen gefordert wird, auch der Planungswahn, der uns bis in unser Gefühlsleben hinein verfolgt. Die Resignation, die mich bereits ergriffen hielt, wurde ganz konkret. Wir organisieren, wir regieren sogar. Eine Reihe von Genossen hält in Banken und Industrie Positionen, die ursprünglich dem Klassenfeind vorbehalten gewe-sen waren, und das Schlimmste ist: sie verhalten sich wie jeder beliebige Kapitalist. Das wiegt für mich schwerer als die Tatsache, daß sich an den ökonomischen Verhältnissen nichts geändert hat. Unserem Egoismus erlegen, tun wir nichts für die Veränderung des Bewußtseins. Die Hoffnungen sind uns fern, und das Ergreifen schwieliger Hände bei Betriebsbesichtigungen überbrückt die Kluft nicht.

Sonja Maria, intelligent, nicht unattraktiv, diffus unglücklich: was hatte sie von der Prognose des Marxismus? Das übliche Gerede eines Funktionärs, der sich einbildet, logisch zu denken, dessen Gedankenkette aber bereits jenes ultimative fehlende Glied aufwies. Ich sah plötzlich Dinge, die sich nicht einordnen ließen. Selbst wenn ich alles gewußt hätte, was Soziologie und Psychologie – durch die Bedürfnisse der Gesellschaft bis an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit getrieben – dazu sagen mochten: zu welchem Ende? Sonja Maria saß mir gegenüber und sah mich an. Mein Schweigen störte sie nicht. Sie wartete bloß, und es war ihr gleichgültig, allein oder in Gesellschaft zu warten. Mir war, als sähe sie durch meine äußere Hülle hindurch auf etwas Nichtssagendes: Ihr Kerle seid alle gleich, sagte sie ohne jede Bösartigkeit. Es ist sinnlos, euch hereinzulassen. Mich drängte es auf einmal, ihr zu sagen: Ich liebe Sie!

Eine unwillige Handbewegung: Machen Sie sich nicht lächerlich!

—–

Der Blick über die Brille, etwas spöttisch diesmal. Das wollte ich Ihnen auch gerade empfehlen, Themelis. So kann man doch heute nicht mehr erzählen! Wo sind wir überhaupt zeitlich?

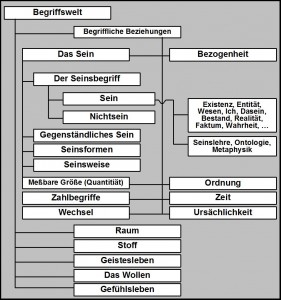

1969/70, Herr Direktor. Ich kann zur Illustration eine Zeittafel vorlegen:

Und Sie glauben, dass dieses Tableau die 60er Jahre charakterisiert? Was ist mit der eigentlichen Studentenrevolte? Ich erinnere mich persönlich, wie man für den Sieg des Vietcong Partei ergriff, nicht für bornierte Hochschulreformen, sondern für allgemeingültige menschliche Interessen. Ich erinnere mich an die Auferstehung jener sozialistischen Ideen, die nicht zur Staatsdoktrin gefroren waren: Horkheimer, Trotzki, … Sie alle hatten lange Zeit auf ihr Publikum warten müssen, doch nun war es plötzlich da.

Sie wollen mir nicht weismachen, Herr Direktor, dass Sie selbst einst dabei gewesen sind. So sehen Sie, mit Verlaub, gar nicht aus.

Genau darum geht es, Themelis! Das Ärgernis von uns 68ern scheint es nachgerade zu sein, dass wir nicht nur unsere Standpunkte umgekrempelt haben, sondern vor allem unser Äußeres. Wir haben irgendwann begonnen, in einem anderen Körper zu wohnen. Bis zum heutigen Tag leben wir in einer permanenten Identitätskrise. Arrivierte Anwälte, Professoren, Politiker, Redakteure …

… Verleger …

Ja, zum Teufel, auch Verleger – alle fragen sich noch heute, ob sie ihre Jugend verraten haben, und fühlen den Zwang, sich immer aufs neue zu rechtfertigen. Vor allem das mit dem Körper ist wörtlich zu nehmen. 68 – das waren wuchernde Haare, Schweißflecken, befreite Busen, die Natürlichkeit schlechthin. Leider war vieles davon kein Aufstand gegen die Zivilisation, sondern auf das bloße Faktum der Jugend zurückzuführen. Folgerichtig hat uns die körperverändernde und -verhüllende Industrie mit fortschreitendem Alter zurückerobert.

Kann ich durchaus nachvollziehen, Herr Direktor. Wenn man (wie ich) etwas älter ist als Sie (das heißt als Existenzialist der frühen 60er Jahre) konnte man sich zwar die Identität des Bewusstseins bewahren, glaubte aber mit den Jahren, in der falschen Welt zu leben.

Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Themelis.

Darüber würde ich mir nicht übermäßig den Kopf zerbrechen, es sei denn, Sie wären an einem metaphysischen Rollentausch mit einem Ihrer Autoren interessiert.

Verwirrt nimmt der Verleger die nächsten Blätter zur Hand.

—–

Als Johannes mit etwa acht oder neun Jahren auf einem Ruinengrundstück an der Alten Donau spielte (der Bombenkrieg hatte den Kindern romantische Indianer-Jagdgründe beschert), kannte ich ihn noch nicht. Dafür mochte er dort an der Straße manchmal Sonja Maria begegnet sein, die verträumt von der Schule nach Hause ging. Einmal stolperte Johannes bei einer Verfolgungsjagd und stürzte vor Sonja Marias Füße. Sie wusch am Hydranten mit ihrem Taschentuch seine Wunde. Dann begleitete sie ihn nach Hause: er wohnte mit seinen Eltern in einem der durcheinandergewürfelten Einfamilienhäuser, die heute – zusammen mit dem „Jagdgebiet“ – längst einem System von Gemeindebauten Platz gemacht haben.

Sicher hatte Johannes auf dem Heimweg Angst vor der Reaktion seiner Mutter, wie stets, wenn etwas Außergewöhnliches geschehen war (die egozentrische Gleichgültigkeit, die sein Vater zur Schau trug, war damals wesentlich bequemer für ihn). Eine Kritik an Johannes‘ Eltern ist schwer anzubringen, denn materiell fehlte es ihm an nichts von dem, was damals Standard war. Ohne Zweifel äußerten sich bei ihm frühzeitig schöpferische Fähigkeiten, die allerdings daheim auf deutliches Unverständnis stießen. In einem Gespräch, das Johannes eines Tages zufällig mithörte, bezeichnete sein Vater sogar den stark ausgeprägten Hang des Sohnes zum Lesen als recht unerfreulich.

Man wollte – und ich sage das mit einem sehr gedämpften Zynismus – sein Bestes. Man versuchte, ihn vor allen widrigen Um-ständen zu bewahren und seine Entwicklung ruhig und gleichförmig zu gestalten. Die Eltern hatten beide Weltkriege erlebt und eine Art Jugend dazwischen: immer war alles anders gekommen. Dem Sohn gewisse Erfahrungen ersparen zu wollen, war ebenso gut gemeint wie undurchführbar.

Die utopischen Romane, die er gerne las, lösten in ihm etwas aus, was man ästhetischen Schauer nennen könnte, und ich verstand erst sehr spät, dass er deshalb kein praktischer, sondern ein sozusagen phantastischer Sozialist wurde: der die Unterdrückung vor allem als hässlich empfand. Der faktischen Schuldisziplin unterlag er mit heftigen geistigen Krämpfen in einer Umgebung, in der die Einebnung von Begabungen unausgesprochenes Prinzip war. Ich selbst habe im Bewusstsein dessen mit großem Eifer an Reformplänen für dieses Schulwesen mitgearbeitet, bis höhere Funktionäre die Notbremse zogen: ihnen war plötzlich bewusst geworden, dass der zum Denken erzogene Bürger eine eminente Bedrohung für den Parteienstaat darstellen würde.

Gegen Ende reagierte Johannes auf die lustverachtende Schule, indem er sie teils ignorierte, teils ironisierte, und geriet dadurch sogar auf einen gefährlichen Pfad, da die Autorität ihren Weg durch die kleinsten Ritzen findet, um sich in uns festzusetzen, aber eben unmerklich. Auf diese Art kann man die nicht kennenlernen, geschweige denn bekämpfen, die unsere Entscheidungen manipulieren.

Dass mein späterer Freund in diesem Alter manchmal an Selbstmord dachte, besonders dann, wenn eine seiner bittersüßen Liebesgeschichten in die Brüche gegangen war, halte ich für weniger bemerkenswert. Der Versuch, das Innere ohne Übertragungsverluste nach außen umzusetzen, kann natürlich zu argen Enttäuschungen führen: noch dazu in jenen Jahren, in denen die bürgerliche Jugend auf ein versteinertes System mit nichts anderem als Nihilismus reagieren konnte. Viele waren von dieser Todessehnsucht erfasst, die aus der Konsumgesellschaft erwuchs: aus dem Bewusstsein, dass das Wachstumsgebäude ganz pietätlos auf dem Schindanger des Holocaust errichtet worden war. Spröde Küsse, ein wenig Petting einerseits, andererseits das superblonde Zahnpastalächeln und die üppigen Illustriertenbilder als ganz verdinglichte Fassade der Erotik.

—–

Das hatte schon in den späten 50er Jahren begonnen, Themelis – bereits als Kind habe ich das begriffen. Der Luxus, der Sex, der Optimismus, den der Starkult zur Schau stellte, war schließlich eine Propagandawaffe des Kalten Krieges gegen die kommunistische Ideologie der bloßen Verheißungen. Man sah Marilyn Monroe an ihrem Swimmingpool, auf der Yacht ihres Produzenten: man hatte die Illusion, an ihrem Leben teilzuhaben. Es war das genaue Gegenteil der späteren virtuellen Welt. Die Politik war in dieses Geflecht durchaus einbezogen: Präsident Kennedy ohne seine Jackie – undenkbar. Und doch fragen wir uns heute fast, ob sie alle wirklich gelebt haben.

???

Und immer sauber. Denn alles, was diesen Anschein hätte trüben können, wurde nicht berichtet. Die Klatschspalten dieser Zeit beachteten strenge Tabus. Dass John F. auch mit der Monroe etwas hatte und nicht jeden Abend bei seiner schönen Frau verbrachte, tuschelten Wissende, aber sie schrieben nicht darüber. Diese High Society wurde niemals als Sündenbock für irgendetwas missbraucht (im Gegensatz zu den 68ern), obwohl niemand leugnen wird, dass unsere Bewegung einen unzweifelhaften Beitrag zur Modernisierung geleistet hat.

???

Bleibt also die Schlussfolgerung, dass jemand die ganze Modernisierung durchaus nicht haben möchte. Was macht man aber mit etwas Missliebigem? Will man elegant sein, vereinnahmt man es einfach: wir älter gewordenen 68er stehen heute Seite an Seite mit den anderen Vertretern der Gesellschaft, werden zu Talksendungen des Fernsehens eingeladen, geben dumme Antworten auf dumme Fragen, sind als Identität verschwunden.

???

Wie bei jeder Revolte besteht die besondere Tragik darin, dass der eine oder andere ihrer Träume in der Praxis als haarsträubende Parodie oder als schrille Farce gespielt wird, und wie die Schauspieler das merken, versuchen sie sich von der Bühne fortzustehlen. Aber Sie wissen ja, Themelis, aus diesem Etablissement kann sich niemand lebend davonmachen.

Können wir jetzt fortfahren, Herr Direktor?

—–

Pressluftmeißel rissen den Asphalt auf. Ihr Getöse begann um 7 Uhr 15 vor Sonja Marias Haus. Auf dem Weg zur Arbeit ging sie an den Arbeitern vorbei. Sie wusste, dass sie wieder einmal zu spät kommen würde. Der Lärm war noch zu hören, als sie an der nächsten Ecke die Straßenbahn bestieg, und er erinnerte sie an die Kindheit im Krieg (eine für sie typische Assoziation an einem strahlenden Sommermorgen): die Flucht mit der Mutter und den Geschwistern irgendwoher irgendwohin, der Handwagen mit den angesichts der Situation eher seltsamen Habseligkeiten, die Hoffnung, heil durch-zukommen. Die Front verlief ganz nahe, mitten durch die Stadt, und alles war unerträglich laut: die Sonne dieses Frühlings schrie, die Wolken brüllten. Und dann war alles ganz schnell vorbei, man konnte zu-rück in die Wohnung oder was davon übriggeblieben war, der Vater war eines Tages wieder da, aber er war ein ganz Fremder geworden. Und jahrelang mahlten sich die Panzer der sowjetischen Besatzungsmacht durch die Straßen. Sie rissen das Pflaster auf, wenn sie vom alten Bahnhof Floridsdorf herunterkamen.

Die Leute in der Straßenbahn sahen Sonja Maria nach, als sie im Mittelgang des Waggons nach vorne ging. Sie trug ein kurzes buntes Kleid, das ihre schlanke Gestalt sehr zur Geltung brachte. Manch einen mochte sie an ein Jugendbildnis der eigenen Mutter erinnern, irgendwie zeitlos. Sie war von einer eher herben Schönheit, sodass ein Mann sie wohl hundertmal hätte fotografieren können im Versuch, dieses Phänomen festzuhalten. Aber an so etwas dachte Sonja Maria jetzt nicht (bemerkte auch nicht die Blicke der Leute).

Die Haltestelle kam unvermittelt. Sonja Maria stieg aus und kaufte eine Zeitung. Sie überflog die Schlagzeilen, die ihr keinen wirklichen Sinn zu ergeben schien, aber doch ganz praktisch waren: Stoff für Diskussionen im Büro und im Bekannten-kreis, ganz praktisch, weil man das Gespräch nie zum Wesentlichen vordringen lassen musste. Dazu das Fernsehen, das erfolgreich begann, längst fällige Gespräche zwischen Familienmitgliedern auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Sonja Maria wusste von ihrem vorgesetzten Freund, dem Regierungsrat, der seit gut zwanzig Jahren verheiratet war, wie leicht es ihm fiel, sein Desinteresse für Frau und Sohn hinter TV-Magazinen, Sportübertragungen, alten Filmen und Musik-Shows zu verbergen, besonders am Wochenende, der heikelsten Phase der modernen Familie.

Sonja Maria selbst kannte ihren Mentor damals seit sechs oder sieben Jahren, praktisch seit ihrem Eintritt in das Ministerium, wo er sich von Anfang an ihrer an-genommen hatte. Trotz ihrer Mängel in bürotechnischen Fähigkeiten entwickelte sie sich unter dieser Schutzherrschaft zu einer geachteten Mitarbeiterin, ließ daneben viele Gelegenheiten scheitern und vermied es geflissentlich, jemanden wirklich näher kennen zu lernen. Aber auch ihrem Chef entglitt sie mit der Zeit und wurde ihm als Ganzheit immer unzugänglicher. Sie spielte ihre Rollen in mehreren Leben, ohne bestimmte Anhaltspunkte ganz zu verlieren: so etwa die Beziehung zu ihrem Vater (die Mutter war inzwischen gestorben), der bei ihr wohnte und für den sie allein sorgte, nachdem ihre Geschwister eigene Wege gegangen waren. Er war von Beruf Werkzeugschlosser, schon im Ruhestand, als ich Sonja Maria kennenlernte ein unbelehrbarer Nationalsozialist, Hundeliebhaber und noch viel mehr. Sein Gedankengut drängte sich in täglichen fruchtlosen Gesprächen unaufhaltsam in Sonja Marias Bewusstsein, trotz aller Widerstände, und es bedurfte oft langer einsamer Spaziergänge, um in dieser Vorhölle überhaupt bestehen zu können. Das Erlebnis beim „Jagdgebiet“ lag schon weit zurück und war vergessen. Ein neuerliches Zusammentreffen mit Johannes stand erst bevor.

Sonja Maria betrat schließlich das alte Gebäude in der Wipplingerstraße, in dem die Dienststellen mehrerer Behörden untergebracht waren. Die zehn Minuten Verspätung bedeuteten für sie gewonnene Zeit, die sie dem höchst langweiligen Büroalltag abgerungen hatte. Immerhin war sie noch vor dem Regierungsrat eingetroffen, sodass sie sich nicht einmal eine Entschuldigung einfallen lassen musste, wie er sie normalerweise als Anschein von Korrektheit von ihr verlangte. Sie setzte sich an ihren Platz und begann, die Post vorzubereiten. Als sie ihrem Chef die Mappe vorlegte, teilte er ihr mit, wann er in dieser Woche Zeit für sie haben werde, und sie versprach, die entsprechenden Abende freizuhalten. Es änderte sich nichts, und nichts wurde klar.

—–

Hoffentlich nimmt sich nicht das Literarische Quartett Ihres Textes an, Themelis, wenn – ich sage wenn – ich ihn veröffentliche. Dann gehen wir nämlich unter!

???

Wissen Sie nicht: Reich-Ranicki und seine Gesprächspartner?

???

Verstehen Sie nicht? Diese Fernsehsendung ist eine Verkaufspromotion! Eine lobende Erwähnung von Reich-Ranicki ist gleich 50.000 verkaufte Exemplare. Oder eben das Gegenteil: Sie können sich vorstellen, was minus 50.000 für Ihr Buch bedeuten würde, da könnte es gar nicht zu existieren beginnen!

Aber ich kenne diese Leute nicht.

Themelis, Sie reiner Tor! Das sind Wegmarken auf der breiten Straße der zuletzt siegreichen westlichen Demokratie. Jetzt kann alles dem Markt untergeordnet werden, genau das, was den Kapitalismus-Kritikern aller Schattierungen als Horrorvision erschien – die vollends eindimensionale Welt. Obwohl in den 60er Jahren auch der Sowjet-Mythos total abgewirtschaftet hatte und obwohl die stalinistischen Ideologen sich instinktiv gegen die (für sie unkontrollierbare) Jugendbewegung stellten, fungierte die UdSSR noch immer als einziger Platzhalter einer Alternative zum amerikanischen Weg. Vollends das China der Kulturrevolution bot sich aus demselben Grund als das Gelobte Land der Revolution an, obwohl dort nichts anderes geschah, als dass sich ein greiser Diktator mit Hilfe von Terrorbanden noch einmal gegen seine Rivalen durchsetzte.

Aber ist nicht Amerika vielmehr den Faschisten als den Linken ein Greuel? Schließlich wurde am D-Day, als 1944 westalliierte Truppen in der Normandie landeten, die frühere, kaum jemals in Zweifel gezogene Identität Europas rechts und ganz rechts mit wuchtigen Liberalisierung- und Demokratisierungsschritten zertrümmert.

Und dennoch wählte Amerika in seiner Frontstellung gegen die andere Supermacht selbst den faschistoiden Weg, und zwar in einer womöglich gar nicht reversiblen Form. Marktwirtschaft bedeutet heute nicht mehr relativ wenige ordnungspolitische Eingriffe, sondern freie Durchsetzung der Gier. Die USA haben damit den Boden des traditionellen Politikschemas verlassen. Newt Gingrich, der Prophet der Republikanischen Partei in den frühen 90ern, war kein Wertkonservativer, sondern eine Art Sozialrevolutionär mit umgekehrtem Vorzeichen: ein Anarchist von oben, der alles spezifisch Menschliche zerstören wollte, das sich der totalen Kapitalakkumulation entgegenstellt. Da ist natürlich etwas hängen geblieben.

Und was hat das mit mir zu tun, Herr Direktor?

Ein gieriger Verleger, Themelis, wird sich ihr Buch (soweit ich es bis jetzt kenne) nicht einmal anschauen, geschweige denn veröffentlichen. Ein gieriger Zeitungsmensch wird es nicht rezensieren, ein gieriger Fernsehintendant wird es in keiner seiner quotensüchtigen Sendungen vorstellen. Der Marktanteil dieses Textes ist unter diesen Umständen null, schon gar wenn ich folgendes Gedicht ansehe:

—–

AUS DEM LITERARISCHEN WERK DER AMÉLIE N. ALIAS „AGENT DREAM“

Dokumente einer möglichen Existenz

Hrsg. von Claudia Th. unter sorgfältiger Bearbeitung

Äther

Paradiese im Augenblick / Anita

Anschluss und Ausbesserung / Leere

Rekruten erschossen

Die Nacht der Gummiknüppel

Sozusagen und Schaden / kostbare Eigenheit

Vermögen

und Vergessen

und unschuldig

Oben also… / Duell der Konflikte

Markantes Blau

Die zweite Sorgfalt

… oranges Ende

Aus dem Band „Grundsätze“

—–

Diese Texte sind, ich kann es nicht oft genug wiederholen, nicht von mir,.

Aber das hier ist nicht prinzipiell schlecht. Es bringt mir nur keine Lesermassen. Ihr eigentlicher Text übrigens auch nicht!

Lassen Sie doch das Werk sich entwickeln. Man muß Zeit haben, man muß sich das Geschriebene lesend erarbeiten. Wenn man ihm keine Zeit gibt, Assoziationen hervorzurufen, die Zeichen seiner Unausschöpfbarkeit sind, wird es natürlich flach und unscheinbar wirken!

Persönlich verstehe ich Sie ja, Themelis, aber denken Sie an die Konkur-renz! Wir leben schon geraume Zeit in einer Welt, in der Sie das Stöhnen einer Liebesnacht aus dem Radio hören können!

Eine gute Idee, Herr Direktor. Die beiden Interpreten passen gut ins Zeit-bild…

… Jane Birkin und Serge Gainsbourg, wenn ich mich richtig entsinne…

Sie haben ein ausgezeichnetes partikulares Gedächtnis!

—–

Der Autobus fuhr den Damm entlang in Richtung Venedig. Sonja Maria kniete auf der hintersten Sitzbank und sah zum Heckfenster hinaus. Die jungen Männer winkten einer Autofahrerin zu, die nicht zu überholen wagte. Mehrere andere Fahr-gäste dösten vor sich hin, von der Tages-reise ermüdet. Ein Zug fuhr auf der Bahntrasse vorbei. Auf der Lagune schwammen Boote. Johannes sah Sonja Maria immer wieder an, aber es war sicher kein Wiedererkennen. Seine Blicke glitten langsam über ihre Gestalt, blieben da und dort haften, an ihrem Gesicht, an ihrem Busen, an ihren Knien. Auch sie betrachte-te ihn dann und wann aus den Augenwin-keln. Als er sprach, drangen seine Worte nicht durch den Wall ihrer Träume, sie sah nur, wie er die Lippen bewegte. Schließ-lich wandte er sich wieder dem Seiten-fenster zu.

Damit ging der zweite Tag der Italienreise, die Sonja Maria und Johannes zufällig zusammengeführt hatte, zu Ende. Ein wirklicher Kontakt zwischen beiden ergab sich erst später, als die Reisegesellschaft die Basilika Sant’Appollinare in Classe besuchte. Es begann zu regnen, und Johannes suchte sich in das Gebäude zu retten, doch das Gedränge war zu groß. Sonja Maria hielt wie selbstverständlich ihren Schirm über ihn. Er ergriff ihren Arm und fühlte eine leise Abwehrreaktion, die er allerdings nicht sonderlich beachtete. Sie betraten schließlich die Kirche und Johannes punktete ein wenig mit dem exotischen Flair gymnasialer Allgemeinbildung.

Am nächsten Abend kamen sie in Rom an. Von der sinkenden Sonne rötlich gefärbter Dunst lag über den Dächern. Der Chauf-feur brauchte lange, um das Quartier zu finden, ein Klosterhospiz in der Via Casili-na, und so sahen sie bereits einen guten Teil der Stadt, kamen an Gärten vorbei, an Palästen, Villen, Häusern, Kirchen. Sie fuhren durch Straßen, deren Namen den gewissen Klang hatten, in jener Sprache, die Johannes auf der Zunge zerging: Rom – Roma.

Dann begann alles. Durch ein Gewirr von Dunkelheit und Licht, kühlen Springbrun-nen und heißen Mauern, hohem Himmel und schwerer Luft in den Gassen gingen Sonja Maria und Johannes. Sie erlebten Rom auf dem Monte Pincio, in einem Eis-salon bei der Fontana di Trevi, auf der Piazza di Spagna, in der Via Veneto. Sonja Maria sah den eleganten Damen nach, deren Lebensinhalt sich nur schwer erah-nen ließ. Bei Johannes zuckte die Er-kenntnis durch den Kopf, daß er das Zeug in sich hätte, eine von denen zu haben. Dann aber löste sich für ihn rasch und ohne Nachgeschmack auf, was er irgend-wo zurückgelassen hatte. Als sie mit dem städtischen Autobus von Termini nach Hause fuhren und ganz eng beieinander saßen, hätte diese Fahrt ewig dauern können (na ja, das sagt sich so). Beide zitterten irgendwie davor, den esoteri-schen Mantel der neuen Liebe wegzureißen und ihre Beziehung auf ein mehr phy-sisches Gebiet voranzutreiben. Beiden wurde der frühere Verlust der Unschuld schmerzlich bewußt, die man dann und wann gerne wieder hätte, selbst wenn man nicht gezögert hat, sie zu verlieren.

Sie machten kein Licht auf Sonja Marias Zimmer, denn die helle Finsternis kam ohnehin beim Fenster herein: nicht zur Ruhe geschaffen. Man kann im Espresso diskutieren, Rotwein trinken bis zur Be-wußtlosigkeit, nur nicht ausruhen in der römischen Nacht, es sei denn man wäre tot. Es gab kein Zeitgefühl für Johannes und Sonja Maria, die Uhren tickten ir-gendwo abseits, und irgendwo abseits war Weltgeschehen. Mit den Fingerspitzen zeichneten sie gegenseitig die Konturen ihrer Körper nach und erfaßten langsam die neue Dimension: eine eigenartig neue Perspektive, in der die Sterne ganz nahe an ihnen vorbeiflogen, grünflackernde Al-leebäume ein Spalier bildeten und uralte Gebäude sie ehrfürchtig umstanden. In dieser Landschaft fehlten in diesem Au-genblick die Kulissen der Vergangenheit. Johannes zerstörte die Stunde nicht, ebensowenig tat es Sonja Maria. Sie spra-chen mit Küssen und Berührungen, flüs-terten allenfalls ihre Namen. In dieser Si-tuation subjektiver Wahrheit schienen die Gesetze nicht mehr zu gelten, die da lau-ten: Einsamkeit ist das Dauernde, Arbeit das Bleibende, Pflicht das Beständige.

—–

In diesem Sinne hat Johannes mir damals aus Italien geschrieben, und ich belächelte seinen Brief nicht. Die Verwendung des Begriffes subjektive Wahrheit machte mir klar, daß er die Dinge ehrlich sah. Sonja Maria, an die ich mich bei Nennung des Namens sofort erinnert hatte, mochte das gleiche wie Johannes erlebt haben, er mochte vielleicht dieses Wunder vollbracht haben. Sicher sprach einiges für seine Wirksamkeit: daß er jünger war als sie, große staunende Augen hatte; daß er sich positiv abhob vom Regierungsrat, dessen leichter Fettansatz und vor allem alkoholdunstender Atem nach einigen Stunden beim Heurigen schon manchmal kritische Distanz bei Sonja Maria erzeug-ten. Dennoch wußte Johannes nicht, wo-gegen er antrat, konnte nicht ahnen, wa-rum über Einzelheiten nicht gesprochen worden war. Und denkt man an Einsam-keit, Arbeit und Pflicht, und sei es unter dem Gesichtspunkt aufgehobener Gesetze, wenn man die glückliche Nähe einer Frau erlebt hat? War es vielleicht so gewesen, daß sie ihn trotz aller Euphorie gebeten hatte, beim Geschlechtsverkehr aufzupassen? Das hätte natürlich seinem kindlichen Idealismus einen Schlag ver-setzt, zumal er die Tendenz hatte, allem eine elementare und endgültige (kategori-sche) Bedeutung beizumessen. War wo-möglich (das fragte ich mich schließlich ernsthaft) in jener Nacht in Rom über-haupt alles danebengegangen?

Sollte es eine Krise gegeben haben, hat Johannes sie zweifellos in seiner unver-wechselbaren Art überspielt. Mit der ihm eigenen Naivität übte er einen seltsamen Reiz auf bestimmte Frauen aus, die sich berufen fühlen, einen Traurigen zu trösten. Sonja Maria kämpfte gegen die Stimme in ihrem Inneren, die Johannes abwehren wollte, versuchte ihn anzuerkennen über ihre Erfahrungen mit ihrem väterlichen Freund hinweg. Von dem, was sich in seiner Reisegefährtin abspielte, merkte Johannes sicher nicht viel. Er staunte bestenfalls darüber, daß sie manchmal extrem schweigsam war. Schlafwandlerisch plauderte er über solche Klippen hinweg, und an Gesprächsstoff – belehrend und unterhaltend aus dem Fun-dus seiner bürgerlichen Bildung – fehlte es ihm wahrlich nicht. Wenn er fühlte, daß ein Gespräch über zentrale Anliegen nicht möglich war, wechselte er äußerlich ganz leicht auf ein anderes Thema über, und er versäumte damit – um bei seiner Termino-logie zu bleiben – die Möglichkeit, der ob-jektiven Wahrheit auf die Spur zu kom-men: daß er ein von Sonja Marias Dasein völlig verschiedenes Leben führte.

Und anders als meines, muß man hinzufü-gen. Wegen der starken Aktivität, die da-mals sowohl von meiner Partei als auch vom ganzen politischen System ausging, hatte ich Sonja Maria und Johannes vor ihrer Italienreise ziemlich aus den Augen verloren, und doch mußte ich über beide viel nachdenken: die Prototypen der Wechselwähler, wie ich sie insgeheim nannte.

Unsere Partei aß damals das trockene Brot der Opposition. Dabei waren unterschied-liche Phänomene zu beobachten, die ent-sprechend heftig diskutiert wurden: vor allem daß der Mangel an Macht die Partei personell aushöhlte. Viele blieben weg, die normalerweise beigetreten wären, um sich berufliche oder sonstige Vorteile zu ver-schaffen. Nicht weniger Leute kehrten uns den Rücken und nahmen das Mitglieds-buch der Regierungspartei, um ihre Karri-ere nicht stocken zu lassen. Die Ära der Großen Koalition hatte in den Gehirnen tiefe Spuren hinterlassen, und es gab Funktionäre, die für eine fortgesetzte Ko-operation mit dem ehemaligen Koalitions-partner eintraten, um über die Möglichkeit pragmatischer Postenbesetzung im öffent-lichen Bereich wieder Mitglieder anzuzie-hen. Andere, zu denen ich mich damals zählte, vermerkten positiv, daß diejenigen, die bei uns ausharrten, wenigstens einen Rest innerer Überzeugung aufwiesen. Wir waren nicht so klein, daß man von einer Katastrophe sprechen konnte, und so hatten wir die Chance, nach dem Fortfall der Versu-chungen ideologisch schlagkräftiger zu werden. Der Ansatz, über eine Weiter-entwicklung und Anpassung der marxisti-schen Grundlagen an die Gegebenheiten einer neuen Zeit das gesellschaftsverän-dernde Ziel nicht aus den Augen zu verlie-ren, setzte sich zwar nicht durch, aber auch die Steigerung des Lebensstandards und die Freiheit zum Konsumieren unge-hindert von den bisherigen ethischen Schranken wurde noch nicht die offizielle Parteilinie.

—–

Johannes kam von Italien zurück, und ich sah ihn wieder öfter. Er erzählte mir nichts mehr von Sonja Maria, bis ich ihn eines Tages fragte, aber er wußte nichts von ihr. Es stellte sich heraus, daß es für sie in Wien keineswegs selbstverständlich war, weiter mit ihm zusammen zu sein. Sie ganz einfach anzurufen oder zu besuchen, kam ihm nicht in den Sinn, dazu war offenbar der Zustand des Leidens – er-satzweise für die Erfüllung – zu süß. Erst als er die Angebetete zufällig auf der Stra-ße traf, kam es zum Wiederaufleben ihrer Beziehung, zu einer Renaissance, wie Jo-hannes es nannte, und als ich diesen Be-griff hörte, verstand ich die Empfehlung Henry Millers, die berauschten Freunde zu trösten.

Die beiden gingen damals Tag für Tag miteinander aus, und bei Johannes sam-melten sich eine Menge der von ihm so geschätzten Relikte wie Straßenbahnfahr-scheine, Kino- und Theaterkarten, Kaffee-hausrechnungen und dergleichen. Hie und da zog er diese lächerlichen Papiere aus der Tasche, erzählte die dazugehörigen Geschichten und kam gar nicht auf die Idee, wie sehr er mich damit nervte. Ich fragte mich ohnehin, wie lange Sonja Ma-ria das mitmachen werde: in ständiger Konfrontation mit einer ihr teilweise un-verständlichen oder wenigstens schwer zugänglichen Persönlichkeit. Ich fragte mich weiters immer dringender, ob Jo-hannes bis dahin überhaupt jemals mit ihr geschlafen hatte, nicht weil ich es für ab-solut notwendig hielt, aber doch jedenfalls nicht für unwesentlich, und ich war ge-neigt, die Frage zu verneinen, besonders dann, als Sonja Maria meinem berauschten Freund mitteilte, daß er sie nicht wie-dersehen werde.

Er sagte ihr trocken Lebewohl und sah schweigend zu, wie sie die Tür aufschloß und das Haus betrat. Er ließ sein Auto, wo es war, und ging den Weg an der Alten Donau entlang. Eine alles umfassende Gleichgültigkeit hielt ihn in seinem Inners-ten abgetrennt von allen peripheren Er-schütterungen. Wieder stieg – aber das ist jetzt meine distanzierte Interpretation – die bittere Süße des Leidens aus dem Ur-grund auf. Johannes dachte an Gershwins Porgy and Bess, das sie an diesem Abend in der Volksoper gesehen hatten (die Ein-trittskarten trug er noch bei sich), dann an das Gespräch mit dem Titelhelden, der ebenfalls ins nahegelegene Restaurant gekommen war und an ihrem Tisch Platz gefunden hatte. Erst als Johannes dann in plötzlich durchbrechender Verzweiflung zu Hause alle Türen, die er benützte, mit lau-tem Krach ins Schloß warf und seine aus dem Schlaf gerissenenen Eltern ihn ent-geistert anstarrten, wurde ihm der ganze Tatbestand bewußt. Er verfaßte einen Brief an Sonja Maria (in dem er sich aller-dings nicht als Fordernder präsentierte) und wartete in den nächsten Tagen auf Antwort. Nach drei oder vier weiteren Briefen kamen einige Zeilen von Sonja Maria mit einer Entschuldigung, um die er nicht gebeten hatte.

Für mich als Außenstehenden war die Bitte um Verzeihung weniger abwegig als für Johannes, denn ihn zu verletzen, war tat-sächlich nicht Sonja Marias Absicht gewe-sen, nur wußte sie eben nicht mit ihm um-zugehen, und das hatte noch nicht einmal mit ihrem eigentlichen Freund zu tun. Bei mir ging Johannes damals aus und ein, erzählte immer wieder dieselben Dinge und erwartete von mir nichts, als daß ich ihm zuhörte. Seine äußere Erscheinung verwahrloste, und ich stellte fest, daß er ziemlich unmäßig trank. Hätte Sonja Maria ihn so gesehen, wäre sie in ihrem Ent-schluß, der darauf beruhte, daß Johannes nicht zu ihr paßte, nur bestätigt worden: und das ohne Verwechslung von Ursache und Wirkung, würde ich sagen.

Ich arbeitete gerade wieder einmal an einem Memorandum über die Reform des Erziehungssystems und hielt mich in mei-nen Formulierungen bewußt zurück. Ich hatte in Johannes immerhin einen aktuel-len Extremfall vor Augen: seine aufgrund von Unwissenheit und Zwang verklemmte Reaktion auf zwar irrational erscheinende, aber doch vorhersehbare Ereignisse. Jo-hannes fragte mich gar nicht nach meiner Meinung, denn er hatte nur ein klar fest-gelegtes Ziel: Sonja Maria wiederzugewin-nen. Trotz meiner Skepsis gegen dieses Vorhaben, ein womöglich noch gar nicht Besessenes zurückzuholen, beneidete ich meinen Freund irgendwie um seine Kon-sequenz. Im öffentlichen Leben entstand damals gerade jenes Kompromißlertum, das dann ab den siebziger Jahren seine Hochblüte erleben sollte. Jedermann be-gann, sich mit seinem eigenen Standpunkt amöbenhaft an jenen des anderen anzu-schmiegen, Hohlräume geschickt auszufül-len, Kanten und Profile ängstlich zu um-wabbeln. Wie Johannes reagierte, das konnte man eine Sache wichtig nehmen nennen. Ich fragte mich, ob ich selbst we-gen irgendetwas in eine derartige Grenzsi-tuation verfallen konnte, und erkannte, daß es in meinem Leben bis dahin nie ei-nen vergleichbaren Anstoß gegeben hatte. Ich kam schließlich dahin, das Verhalten meines Freundes irgendwie zu bejahen. Worauf soll unsere Selbstachtung denn letztlich beruhen? Auf der Anerkennung von Personen vielleicht, die sich ungebe-ten zu unseren Beurteilern machen? Oder doch vielleicht auf der Zustimmung derer, denen wir uns freiwillig öffnen?

Was nützte es Johannes, wenn die zu-ständigen Instanzen ihm lediglich unter der Bedingung seiner Anpassungsbereit-schaft Qualität bescheinigten? Die Lehrer ihn einen guten Schüler, die Professoren einen strebsamen Studenten, die Vorge-setzten einen brauchbaren Mitarbeiter, die Seelsorger einen guten Christen nennen wollten, aber nur um den Preis seiner Nonkonformität. Er kannte natürlich das System und seine Exponenten, wußte mittlerweile, was er zu sagen oder zu tun hatte. Der weite Bereich seines Inneren, der niemanden interessierte, blieb weitge-hend unentdeckt, auch von mir, der auf seltsame Weise sein Vetrauen besaß. Im-merhin akzeptierte ich ihn doch mehr oder weniger wie er war (der Vorteil einer dia-lektischen Einstellung, wie ich ihn hänsel-te). Ich glaube, daß er – wenngleich fast noch unbewußt – nicht zufällig die schwie-rigste von vielen denkbaren Möglichkeiten gewählt hatte, radikal in seinem Streben nach Kommunikation, aber nach einer Kommunikation, die für andere ohnehin selbstverständlicher Standard war.

——

C.J. hatte seit Jahren zu sich selbst ge-schwiegen. Als Johannes ihn kennen-lernte, sagten sie einander Konventionel-les. Obwohl C.J. sich nicht als Katholik exponierte, fühlte es Johannes mit den in der Kindheit entwickelten Sensoren. Das Milieu, dem er selbst entstammte, war sehr einprägsam gewesen: eine Tendenz, die bei einigen seiner Verwandten bis zur peinlichsten Frömmelei reichte. Gerade während seiner Pubertät war Johannes unter dem Einfluß eines Geistlichen ge-standen, der ihm schwere Gewissenslasten auferlegen wollte, und wenn mein Freund dennoch aus den Niederungen des Pharisäertums dennoch emporstieg zu einem kritischen Bewußtsein, war das al-lein seinem außergewöhnlichen Verstand zu danken – und ich halte es für wesentlich hinzuzufügen, daß er ein noch stärkerer Neurotiker geworden wäre, hätte er nicht entgegen allen in der Beichte erteilten Vorhaltungen doch onaniert. Die Kirche zu verlassen, weigerte er sich damals, weil er sie noch immer als geistige Heimat, wenn auch nach seiner Façon, beanspruchte. In diesem Punkt waren wir einander sehr nah, er dort und ich in meiner Partei: gegen die Pervertierung an sich revolutionärer Ideen, deren zeitgenössi-sche Sachwalter sich mit dem Ausbau ge-nau jener hierarchischen Strukturen be-schäftigten, die in der Entstehungsphase beider Bewegungen bekämpft worden wa-ren.

Man könne in der katholischen Kirche vie-les hinnehmen, erklärte mir Johannes im-mer wieder, viele Fehler in Strategie und Taktik der Seelenrettung, viele Abschwei-fungen vom ganz einfachen zentralen Ge-danken. Was ihn aber aufbrachte, war die tatsächliche Doppelmoral: Priester wie Laien, die von Liebe sprachen und nicht liebten. Diese Auserwählten, wie er sie abschätzig nannte, hatten ihn, als er intel-lektuell noch völlig wehrlos gewesen war, rigoros bearbeitet und in ihm eines ihrer wenigen wirklichen Opfer gefunden: einen der lange Zeit tatsächlich alles, was sie sagten, für wahr hielt. Selbst als er zu zweifeln begann, verhielt er sich fair, ar-gumentierte redlich. Aber so bekam er die schlauen Kirchenleute natürlich nicht zu fassen. Kaum hatte er einen ihrer Wider-sprüche nachgewiesen, bezogen sie flexi-bel andere Standpunkte und behaupteten zuletzt sogar, niemand wolle ihn zu etwas zwingen: ganz so, als ob es irgendeinen Bewohner des Abendlandes gäbe, der sich diesen Fangarmen entziehen könnte. Das wütende kirchliche Sperrfeuer gegen di-verse Rechtsreformen veranlaßte auch mich schließlich dazu, voll hinter jenen Bestrebungen meiner Partei zu stehen, die Ehe, Geburtenkontrolle, das Gewissen schlechthin und die Religion als solche zur Privatsache machen wollten. Über jenen Priester erfuhr Johannes übrigens später, daß er kleinen Buben im Beichtzimmer gerne an den Pimmel faßte, aber das war dann auch schon nur mehr – wenn auch schmutzige – Geschichte.

—–

Meine eigene Kindheit und Jugend? Die habe ich großteils allein verbracht oder mit Gleichaltrigen, jedenfalls weitgehend ohne Drill und Organisation. Ich war nicht einmal – wie es die spätere Parteikarriere vermuten ließe – bei den Roten Falken, auch nicht bei den sozialistischen Mittelschülern: ein Spätberufener trotz klassenbewußter Herkunft. Mein Vater brachte es vom Maschinenschlosser zum Werkmeister in einem großen verstaatlich-ten Betrieb, machte die Abendmatura und war schließlich als Abteilungsleiter für den Export von Papiermaschinen in die Ost-blockstaaten zuständig. Ich sah ihn recht wenig, und wenn, dann hinter seinen Bü-chern oder später vor dem Fernsehappa-rat: irgendwann war er zur Ansicht ge-langt, dem Weiterbildungsideal seiner alt-roten Wurzeln genug gehuldigt zu haben. Wenn ich an ihn zurückdenke, erinnere ich mich sehr stark an Szenen, die ganz aus dem Zusammenhang gerissen sind, etwa an den ständig wiederkehrenden Vorgang, daß ich ihn um 50 Schilling anbettelte, um abends ausgehen zu können. Einzig bei diesen Gelegenheiten wagte es der intro-vertierte Mann, sich nach den Erfolgen meiner späten Gymnasial- und frühen Universitätszeit zu erkundigen, freilich oh-ne daß ich ihm jemals allzu befriedigende Auskünfte geben konnte. Seufzend pflegte er dann den Fünfziger herauszurücken (das war damals eine Menge Geld für einen Abend im Kaffeehaus oder in der Dis-kothek), und ich konnte erleichtert abzie-hen. Vielleicht tue ich ihm unrecht, aber ich vermute noch heute, daß sein Interes-se weniger mir selbst galt als einer Fort-setzung des sozialen Aufstiegs seiner Fa-milie in meiner Person: vom Großvater, der als Hilfsarbeiter aus einem Randgebiet der Monarchie nach Wien gekommen war, bis zum Enkel, dem Akademiker. Ich habe allerdings mein Betriebswirtschaftsstudium nach einigen Semestern abgebrochen, als ich durch meine politische Tätigkeit mehr und mehr in Anspruch genommen wurde. Die Enttäuschung meines Vaters war so umfassend, daß ich sie bis heute nicht richtig ermessen kann: Berufspolitiker wa-ren für ihn, das einfache Parteimitglied, ohnehin die personifizierten Faulpelze.

Meine Mutter war Krankenschwester. Ich erinnere mich im Zusammenhang mit ihr zuallererst an ein Gefühl von Wehmut, das sich frühzeitig in mir festfraß: bei meinen Schulkollegen war an die Mutter, selbst wenn sie einem Beruf nachging, die abendliche Geborgenheit daheim ge-knüpft, meine Mutter aber – so übertrieb mein kindliches Gemüt – verbrachte ihre Nächte im Krankenhaus. Das Wort Nacht-dienst prägte sich mir ein, später in Ver-bindung mit Geschichten darüber, was Ärzte und Schwestern miteinander trieben. Als es mit mir so weit war, ordnete ich meine Mutter unter die schönsten Frauen meines erotischen Wertmaßstabes ein. Ich genoß die seltenen Gelegenheiten, mit ihr spazieren zu gehen, weil sie wirklich blendend aussah, und ich war hochgestimmt, wenn sie in der Straßenbahn vor allen Leuten in einer Aufwallung von Gefühl ihren Arm um mich legte. Ich begann durchaus den – fiktiven oder tatsächlich vorhandenen – Dozenten oder Professor zu verstehen, der sich an sie herangemacht und sie fest, fast ein wenig brutal an sich gezogen haben mochte, in der Absicht, dieses schöne Stück Weib zu besitzen.

Wenn ich als junger Mann manchmal mit meiner Mutter ins Schwimmbad ging (der Vater, der um einiges älter war als sie, blieb meist zuhause, um für seine niemals endenden Prüfungen zu lernen oder später um einen komplizierten Geschäftsfall noch einmal in Ruhe durchzukalkulieren), schwelgte ich in den wohlgeformten ana-tomischen Einzelheiten ihres Körpers und nahm mir fest vor, auch einmal eine solche Sexbombe zur Frau zu nehmen. Sie war naturblond, und ihre Haut blieb selbst in der Sonnenbestrahlung langer heißer Sommer nahezu weiß. Sie pflegte für da-mals ganz unüblich knapp geschnittene Bikinis zu tragen, was zur Folge hatte, daß nicht allein meine Blicke auf ihrem üppigen Körper ruhten. Ich empfand dabei keinerlei Eifersucht, sondern Stolz, fühlte mich eingehüllt in ihre körperwarme Liebe, die sie mir – wann immer sie da war – reichlich fürs Leben mitgab.

—–

Nachdem ich den elterlichen Haushalt ver-lassen hatte, wohnte ich in einem der neuen Gemeindebauten an der Alten Donau, kaum fünf Minuten von Sonja Ma-ria entfernt. Ich dachte noch immer dar-über nach, wie ich Johannes helfen konn-te. Eines Tages besuchte ich Sonja Maria, diesmal allerdings nicht in parteioffizieller Mission. Als ich eintrat, fielen mir gewisse Reisevorbereitungen auf, die ich aber nicht beachtete. Ich lud die erstaunte Sonja Maria zu mir nach Hause ein, obwohl ich nicht genau wußte, worauf das hinaus-laufen sollte. Ich war nur sicher, daß Jo-hannes sich bereits – wie in letzter Zeit abends immer – bei mir eingefunden hatte. Eine Aussprache zwischen den beiden hielt ich an sich für überflüssig, da es in Wirklichkeit keine offenen Fragen gab. Was mich viel mehr interessierte, war, ob überhaupt noch eine Gefühlsbasis existier-te, auf die man sinnvoll aufbauen konnte.

Johannes saß tatsächlich in meinem Wohnzimmer. Sein Äußeres war glückli-cherweise einigermaßen zivilisiert, nur sein etwas glasiger Blick verriet Alkoholeinfluß. Als er Sonja Maria erkannte, erhob er sich langsam, wobei er sich mit beiden Händen auf den Tisch stützen mußte. Ich rechnete mit allem Möglichen, nur nicht mit dem, was tatsächlich geschah: Sonja Maria ging nach ganz kurzem Zögern mit einigen schnellen Schritten auf ihn zu, umarmte und küßte ihn. Erst nach einer für mich als Beobachter unendlich langen Weile rea-gierte Johannes, indem er ebenfalls seine Arme um sie legte und ihren Kuß erwider-te.

Ich verließ das Zimmer, die Wohnung, das Haus, wanderte durch die umliegenden Straßen, immer wieder unter meinen Fenstern vorbei. Als die letzten Menschen von den Straßen verschwanden, hatte mein Spaziergang schon stundenlang ge-dauert: mir war jetzt klar, daß bestimmte Lebenshaltungen zu einer Einsamkeit füh-ren, die etwas völlig anderes ist als das nicht ganz unangenehme Alleinsein. Ich dachte an meine Mutter, und ihre Wärme erfüllte mich selbst in dieser Situation und hielt mich ganz fest am Leben. Irgendwie scheute ich mich davor, ein Kaffeehaus anzusteuern. Ich hätte gern jemanden angerufen, wußte aber nicht wen. Es gab niemanden, der die konkrete Situation dieser Nacht verstehen oder auch nur ein-fach mich begreifen konnte: ausgebrannt, nur am Funken eines Kindheitstraumes sich erwärmend. Sonja Maria und Johan-nes, bis dahin in meinem Bewußtsein ge-trennt geführt, waren zur Einheit gewor-den und hatten sich als solche weit von mir entfernt. Ich konnte nicht mehr ver-stehen, was jeder von ihnen mir einzeln bedeutet hatte. Ich fühlte keinen Schmerz, lediglich das Unbehagen der Sinnlosigkeit. Was sich vor mir ereignet hatte und was sich mutmaßlich weiter ereignete, entzog sich jeder vernünftigen Erklärung, obwohl ich selbst es herbeigeführt hatte. Mir fehlte da eine Dimension: das Nachvollziehen einer fundamentalen Veränderung.

Als ich Sonja Maria und Johannes gegen drei Uhr morgens engumschlungen aus meinem Haus kommen sah, wunderte ich mich nicht. Ich folgte ihnen von weitem: mein Freund brachte seine Angebetete heim. Nach langen Küssen verabschiedete er sich vor ihrer Tür und ging dann selbst nach Hause. Diesmal hatte es jedenfalls geklappt und sie hatten miteinander ge-schlafen. Mit dieser Erkenntnis ging ich dann endlich auch zu Bett. Beim Einschla-fen dachte ich an Jugenderlebnisse, durch die eine zunächst ungreifbare Sehnsucht gegenständlich gemacht und verstärkt wurde. Mit meiner Cousine, die einige Jah-re hindurch die Ferien in meinem Eltern-haus verbrachte, war erstmals ein gleich-altriges weibliches Wesen zum Anfassen in meine Welt getreten. Unaufgefordert griff ich allerdings nicht zu, nur wenn das Mäd-chen mich bat, den Reißverschluß ihres Kleides zu schließen, oder wenn sie mir im Überschwang sommerlicher Freiheit um den Hals fiel.

Am nächsten Morgen kamen Johannes und ich auf unserem Weg zur Straßenbahn – er mußte an die Universität, ich in die Parteizentrale – an Sonja Marias Haus vorbei. Sie war gerade dabei, ihr Gepäck im Auto des Regierungrates zu verstauen, was auf den Beginn einer Geschäftsreise hindeutete. Sie sah an diesem Tag beson-ders schön aus, lediglich ihr Lächeln, als sie Johannes bemerkte, war etwas ge-quält. Sicher wollte mein Freund etwas fragen, aber ich drängte ihn weiter. Als er in die nächste Seitengasse bog, wollte ich ihm vieles sagen, aber ich folgte ihm nicht.

—–

AUS DEM LITERARISCHEN WERK DER AMÉLIE N. ALIAS „AGENT DREAM“

Dokumente einer möglichen Existenz

Hrsg. von Claudia Th. unter sorgfältiger Bearbeitung

August 1968

I.

Lettern in der Zeitung balkendick:

Es ist geschehen.

Registriert nicht, schreibt

wir werden handeln

in Buchstaben riesengroß.

Mörder unter uns, die Sonne scheint.

Wiesen grünen und Gewalt rückt vor.

Liebt einander, denn es kommt der Schwarm

der Pfeile, der tödlichen Pfeile.

Steht schnell auf, geht

vor die Tür.

II.

Es hat keinen Sinn,

meinen Namen zu nennen.

Ich habe ihn verloren, Schande überkam mich.

Ich denke immer lange und so wird es stets

zu spät:

Lebe mit beschränkter Haftung, esse,

schlafe unverdient,

werde fortgeschwemmt vom Regen

ohne Widerstand.

Kies, nein Sand: doch

plötzlich bin ich ganz gesammelt.

III.

Sie verkleben dir die Ohren, Augen.

Stört dich nicht.

Sie berauben dich, das

schmerzt dich, denn

nun kannst du dir kein Bier mehr kaufen.

Und man stellt dich an die Wand:

ein Irrtum?

IV.

Bist du schuldig?

Hältst du dich für voll vertrauenswürdig?

An dich, an dich nur, denn

das Licht der Drähte hat mich hell erleuchtet.

V.

Gina: Haut wie Morgentau.

Gina: ein Gin-Tonic mit Esprit.

Gina: Minikleiderfrau.

Gina: you are thrilling me.

Gina: Seidenrosenduft.

Gina: Vorhangsonnenschein.

Gina: weiße Arbeitskluft.

Gina: liebe mich, sei mein.

VI.

Eine Nacht ist rasch zu Ende.

Alles Leben, bis

der Morgen wiederkommt,

mit dem dumpfen Ton, als sie

mich holten, unbekannten

Orts verschleppten,

ging ich wie auf Wolken, denn

sie liebte mich.

Was mit ihr geschah?

Ist sie auch Opfer oder hat sie sich

verkauft, dem der am meisten bot?

VII.

Macht Programme, revoltiert!

Rächt die Frauen, rächt die Männer!

Rächt die Zwänge und den Tod!

Rächt den Sommer noch im Jänner!

Hindert, daß noch mehr passiert!

VIII.

Wo ist dein Bruder? –

weiß es nicht! –

Wo bist du, Bruder? –

Wo bist du nur hingegangen? –

Aus „Revolution“

—–

Diesmal nimmt der Verleger die Brille ganz ab und blickt ins Leere. Einer Bemerkung zuvorkommend, sagt er: Ich weiß, das Gedicht ist nicht von Ihnen. Und ohne weiter darauf Bezug zu nehmen: Themelis ist also der Ansicht, daß es gefährlich sei, sich mit der Partei, gleich welcher, anzule-gen?

Gefährlich ist es allemal, vor allem für Mitglieder, deren bedingungslosen Gehorsam man geradezu voraussetzt. Sonst kommt es nämlich schon einmal vor, daß man Personen ausschaltet.

Ausschaltet?

Vernichtet – ihre materielle Existenz oder ihre Familie oder ihre berufliche Zukunft oder alles zusammen.

Aber das ist doch unfaßbar!

Sie sagen es, Herr Direktor. Ich hoffe aber, Sie sind nicht wirklich erstaunt, denn sonst müßte ich annehmen, Sie lebten auf dem Mond.

Aber dann verniedlichen Sie die 60er Jahre in Ihrem Text, Themelis!

Der Text zeichnet die Zeit nach: einen zynisch regierten Vormärz. Private Schicksale sublimierten die gesellschaftspolitische Katastrophe, die nicht geboren, sondern von den Mächtigen abgetrieben wurde.

Ihr Österreicher seid wirklich das sprichwörtlich gewordene ulkige Völk-chen!

Was soll’s, die wenigen Widerstandskämpfer gegen die Nazityrannei haben in der Illusion gehandelt, eine Demokratie zu erschaffen. Aber in Wahrheit haben sie ihren Kopf für die Restauration des Korporativismus (in Österreich auch Ständestaat genannt) hingehalten. Wir sind nach 1945 das Land der eifrigen Konvertiten geworden: cuius regio eius religio – nur hat das kaum jemand bemerkt. Bruno Marek zum Beispiel, der leutselige Wiener Bürgermeister (Ex-NSDAP-Mitglied übrigens) wurde vom schillernden Wiener Journalisten Günther Nenning (Ex-Nazi-Opfer übrigens) mit der Wahrheit verhöhnt, indem er nämlich Originalzitate des Politikers zu einem neuen Parteiprogramm montierte:

Insgeheim, Themelis, wenn ich Sie so höre, kann ich jene verstehen, die sagen, wir hätten damals 68 den blutigen Umsturz wagen sollten, die endgültige Zerstörung der Allianz von Thron und Altar. Dann – sagen die – müßten wir uns nicht heute schon wieder mit diesem Mief herumschlagen, dem es immer von neuem gelingt, auch hochzivilisierte Völker zu bestialisieren.

Ich bin ganz Ihrer Meinung, Genosse Direktor. Aber es wurde noch schlimmer. Auf jedes ehrliche Nachdenken erntete man nur Kusch-Reflexe, entweder gleich ohne jedes Argument oder mit der konzilianten Vertröstung „Ja, aber nicht gerade jetzt!“ – so als ob die Zeit jemals günstig für Reformen gewesen wäre (schließlich stand man ständig vor irgendwelchen Wahlen). Was hat angesichts dieser Frustration Millionen davon zurückgehalten, Revolution zu machen?

Eine einfache Erklärung, deshalb nicht weniger einleuchtend. Wenn ich auf meinen Geschäftsreisen das eine oder andere Mal ein Wochenende hier in Wien festsitze, gehe ich am Sonntagvormittag von meinem Hotel hinein in die City, setze mich in den Stephansdom und höre Palestrina, zum Beispiel die Missa Aeterna Christi Munera, und ich genieße es, obwohl ich weiß, daß das wunderschöne Gebäude einen zweiten mystischen Leib hat, der aus der Fron derer besteht, die es errichtet haben, und obwohl ich weiß, daß der Komponist, als er beim Kardinal d’Este im Dienst war, von diesem als ein notenschreibender Knecht betrachtet wurde, der auf ein Fingerschnippen seines Herrn Melodien auskotzte. All das wissend, sitze ich dort drinnen und bin ergriffen.

Und Gott nahe?

Auch das, Themelis, denn Gott kann unter Umständen auch ein angenehmes Gefühl sein, eine Hängematte des ermüdeten Geistes in der Abendsonne des Denkens.

—–

Es gibt Tage, an denen ich an die Revolution denke. Plötzlich, während ich als sozia-listischer Funktionär im eleganten, dezent gestreiften Anzug mit Parteifreunden beim Mittagessen sitze, träume ich davon, mit denen zu marschieren, die ihre Schirmkappen über blassen Gesichtern tragen. Ich denke an die Qualen, die das russische Volk vor allen anderen ertragen hat, bis es aufstand. Ich denke aber auch an die neuen Herren, die es sich einhandelte: und da möchte ich denen mit den erhobenen Fäusten und den schwermütigen Liedern zu einem späten Sieg verhelfen. Ich, der nie gelitten hat wie sie, habe beim Anblick des Kreuzers Aurora, der als Museumsstück an der Mole von Leningrad liegt, geweint. Die Aurora hat das Feuer eingestellt. Die Revolution ist tot.

Irgendwo, irgendwann fiel sie uns endgültig zum Opfer, weil wir keine Achtung vor den Menschen haben. Wir ermorden sie mit unseren Phrasen, die leicht über die Lippen kommen und schwer zu Boden sinken: sinnlos und mit Bosheit beladen. Prost und Mahlzeit, Genossen, Parteifreunde hier an meinem Tisch (ich denke es nur, noch denke ich es nur): wie Fußballfunktionäre den Sport nur vom Zusehen kennen, ist politischen Funktionären die Arbeit der Menschen, die sie vertreten, nur vom Hörensagen bekannt. Arbeit ist für uns Mandatare etwas Exotisches, an das man während Arbeitsessen, Ar-beitstagungen und Basisarbeit nostalgisch zurückdenkt. Weit in der Vergangenheit liegt der Tag, an dem uns der Schweiß der Arbeit über die Stirn floß. Vielleicht vergeude ich auch mit dieser Niederschrift nur meine Zeit.

In Momenten wie diesem fiel es mir besonders schwer, mich auf das Tagesprogramm zu konzentrieren, zumal meine Gedanken so intensiv um Johannes kreisten, der mir nicht nur im Zusammenhang mit Sonja Maria einiges aufzulösen gab. In einem Kreis literarisch Interessierter, in den er mich manchmal mitnahm, las einer aus einem Romankonzept über Jesus von Nazareth vor und fragte ausgerechnet mich um meine Meinung zu einem Text, der bis dahin nur aus einigen wenigen Seiten bestand und keinerlei ausgeprägte Tendenz erkennen ließ. Nun war ich durch langjährige Übung durchaus in der Lage, zu einem beliebigen Stichwort etwas aus dem Stegreif zu sagen, doch wirkte das gegen Ende der 60er Jahre eher bei Realpolitikern als bei Intellektuellen. Ich sprach über mein eigenartiges persönliches Verhältnis zu Gott, der mir, wie es so kommt, in der Kindheit auf eine für später wenig brauchbare Weise nahegebracht worden war. Ich bin Taufscheinkatholik, und doch ein wenig mehr als das. Der einmal gegebene Impuls hatte immerhin Wirkung gezeigt, wenn auch mangels weiterer Anstöße mein Gottesbegriff nie definiert wurde. Beim damals erstmals unternommenen Formu-lierungsversuch scheiterte ich nicht zuletzt daran, daß mir das einschlägige Vokabular fehlte.

Insgesamt empfand ich das Religiöse als zu jenseitig und den Hinweis auf bessere Zu-stände nach dem Tod als zu weltflüchtig. Überdies gerieten mir auf diesem Gebiet Ver-stand und Gefühl in Konflikt wie nirgendwo sonst. Was beim Anhören von Musik in mir aufstieg, mochte schon manchmal in eine religiöse Richtung gewiesen haben, aber in der Literatur verlangte ich Realismus. In dem erwähnten Kreis machte man mir daher den Vorwurf, Bewußtseinsvorgänge, die zweifellos subjektiv vorhanden waren, zu ne-gieren: was ich nicht zurückweisen konnte. Und ich fand langsam Gefallen an dem Je-sus-Roman, von dem ich weitere Bruchstücke lesen durfte. Der Autor versuchte unter anderem, die Verbindung zwischen dem endzeitlichen Charakter Roms und der Jetztzeit herzustellen, wobei nicht alle Anwesenden diese Ähnlichkeit bejahten, ich aber Belege aus der ökonomischen Perspektive beisteuerte.

Johannes – abseits aller Ökonomie – dozierte lebhaft über die Erwartung eines neuen Reiches, etwa anhand der Ideen des Gioacchino di Fiore, jenes Schriftstellers aus dem dreizehnten Jahrhundert, der die bisherige Geschichte in ein Reich des Vaters und ein Reich des Vaters und ein Reich des Sohnes teilt und als noch ausständig das Reich des Heiligen Geistes nennt, das kein Staat mehr sein soll, sondern eine brüderliche Gemein-schaft: also eine bedeutsame Konkretisierung der christlichen Heilslehre (auch bei Leni-nisten klingelt es, wenn sie das hören). Wie auch immer, von der Amtskirche längst über Bord geworfen, von den Gläubigen mit Desinteresse bedacht, ist auch im Christen-tum die Revolution tot.

—–

Was ist eigentlich für Sie links, Themelis? Ist mehr geblieben als eine bloße Attitüde des intellektuellen Publikums?

Da kann Ihnen ein kurzer Artikel von Michael Maier dienen, Herr Direktor. Der sagt eigentlich alles.

Der Michael Maier, der über die Grenzen Österreichs bekannt wurde, als er die gute alte Wiener „Presse“ veräppelte?

Das war, nachdem er als Chefredakteur geschaßt worden war. Davor – noch in diesem Amt – schien er mir der einzige in der konservativen Zei-tungslandschaft, der klare Worte zu Kardinal Groër gefunden hat, solcherart bekundend, daß man als Bürgerlicher nicht zwangsläufig über klerikale Päderastie hinwegsehen muß.

Und wie definiert Maier die linke Seite des Spektrums?

Beschäftigung mit der ewigen sozialen Frage, dem eigentlichen Kernthema des Sozialismus: als Antwort schon mitverpackt, daß Höhenflüge auf dem Aktienmarkt, zumal wenn sie mittels Entlassungswellen erzielt werden, nicht der Sinn des Lebens sein können. Neuauslegung der alten sozialdemokratischen Tugenden auf Basis eines richtig gesunden und handfesten Grundsatzstreits: denn es kann ja nicht der Weisheit letzter Schluß sein, daß junge Parteifunktionäre schon alt, alte Herz- und Hirnideologen aber noch immer jung sind. Beiden sind schließlich die Massen davongelaufen und haben sich der großen rechtspopulistischen Bewegung angeschlossen – dennoch sollte es eine Zeit danach geben, in der das Volk von den Lin-ken, und von niemandem sonst, eine neue Sinngebung fordern wird.

Und Sie glauben, diese Tradition könnte, sozusagen in Zellen abgekapselt und immunisiert, jeglichen Terror überleben?

Die Revolution, Herr Direktor, von der wir heute schon so oft gesprochen haben, stößt in säkularen Bewegungen vor, zieht sich allerdings auch wieder zurück. Jede Revolution hat ihre Schreckensherrschaft, ihren Thermidor, ihren Bonapartismus – und zuletzt eben die mehr oder weniger intensive Restauration und damit wieder Ansätze für neuerliche Kritik. Niemand errichtet brennende Barrikaden für höhere Löhne, sondern – unserem Kulturpessimismus zum Trotz – für eine fast esoterisch zu nennende geistige Befindlichkeit.

Das wissen Sie alles ganz genau, Themelis?

So genau wie wir zugeben müssen, daß das Sein unser Bewußtsein formt, daß wir aber nicht Menschen wären, wenn nicht auch ein deformiertes Bewußtsein eine alternative Fiktion von sich selbst entwerfen könnte – und damit die Konzeption eines alternativen Seins. Unsere spezifisch menschliche Tragik liegt nämlich hinsichtlich dieses Theorems leider schlicht in der Erkenntnis, daß wir mit den uns gegebenen Entscheidungsinstrumenten in der Regel zu eklatanten Fehlurteilen gelangen. Das haben übrigens ganz banale psychologische Versuchsreihen ergeben, in die man gar nichts hineingeheimnissen kann.

Dann besteht aber genau darin das Drama der gesamten Menschheitsgeschichte!

Nicht der ganzen Geschichte, jedenfalls nicht dort, wo naturnahe (oder wenn Sie wollen: tiernahe) hominide Lebensformen auf riesigen Räumen mit extrem dünner Bevölkerungsdichte existiert haben: dort war alles eher statistisch zu sehen (indem bei binären Entscheidungssituationen eben einer von zweien durchgekommen ist). Später hätte man dann genausogut würfeln können statt auf die Entscheidungskraft eines wie immer gearteten Souveräns zu vertrauen.

So habt Ihr Österreicher Euren politischen Absolutismus also in der historischen Lotterie gewonnen, Themelis?

So könnte man es ausdrücken…

Immerhin hat man bei Ihnen (wie auch anderswo in Europa) die Herrschaft des starken Mannes einigermaßen gut vorbereitet, indem man den alltäglichen Gewaltpegel stark ansteigen ließ. Selbst die höchstentwickelten demokratischen Gesellschaften sind nicht robust genug, um damit fertig zu werden.

Sie spielen natürlich auf den jämmerlichen Umgang Westeuropas mit dem anscheinend anachronistischen Ausbrüchen des Nationalismus auf dem Balkan an…

… zum Beispiel, ja: über 100.000 Tote, Millionen Flüchtlinge direkt vor unserer Haustüre, aber mehr noch – hinter diesen Zahlen die Art der Gewalt, nämlich Mord, Verstümmelung, Vergewaltigung, Entwurzelung als systematisch eingesetzte Kriegsinstrumente. Dann die kriminelle Form der Gewalt im eigenen Land mit der Triebfeder des Wohlstandsgewinns selbst dann, wenn dieser auf die übliche Weise nicht erzielt werden kann. Und schließlich die Gewalt an den Schulen und innerhalb der eigenen vier Wände als Ausdruck pädagogischer, familiärer oder sozialer Katastrophen. Über all dem, nicht zu vergessen, die drehorgelgleiche Gewaltsymphonie der Medien, nicht zuletzt des Fernsehens bis hin zur äußersten Sublimation in Form amoralischer Supermenschen.

Ich kann das alles schon gar nicht mehr hören, so oft ist das schon be-jammert worden, Herr Direktor!

Aber lieber Freund, der starke Mann ist schlußendlich gekommen – gerufen von allen Fasern der gewaltbereiten Gesellschaft. Jetzt müssen Sie sich noch mehr anhören, ohne jammern zu können.

Zum Glück gibt es noch ausländische Verlage, die sich mit subversiven Texten auseinandersetzen.

—–

Wenn ich abends allein zu Hause saß, stand manchmal eine fremde und doch bekannte Person im Zimmer und verwandelte die vertraute Banalität des Raumes. In meinem Gehirn begannen chimärische Stimmen, eine dunkle, völlig unverständliche Sprache zu sprechen. Auf diese Weise begegnete ich öfters dem Tod, und diese Erfahrung wäre nachzutragen, wollte man eine Bestandsaufnahme des Religiösen unternehmen. Den Tod zu benennen heißt, ihm das Drohende zu nehmen: dem dauernden Tod, der – wer sonst – Gott ist in unserem endlichen Dasein, und dem kleinen Tod der Bewußtlosigkeit. Das Glück des einzelnen, das als solches gar nicht angelegt ist in der Geschichte unserer Art, sah ich seit meiner Kindheit gemäß den sternschnuppenhaften Liebesbezeigungen meiner Mutter als Geschenk des Augenblicks. Ich empfing und später, als ich zu geben gelernt hatte, tat ich auch das. In dem Maß mir bewußt wurde, daß ich kein Recht auf Glück hatte, hörte ich auf, es anzustreben und konzentrierte mich darauf, bereit zu sein für den Fall der Gewährung.

Ein Duzfreund aus dem Lager des politischen Gegners – wir kannten einander so gut, daß es geradezu obszön war, wenn wir einander in öffentlichen Diskussionen bekämpf-ten – stellte mir eines Tages am Graben seine Schwester vor: eine exotisch wirkende Schönheit mit strahlenden Augen. Nach allem, was von mir bisher bekannt ist, erstaunt es nicht, wenn in mir sofort eine Lawine an Zuneigung losbrach. Das Bedürfnis, sie zu besitzen, verstärkte der Bruder dieses Geschöpfes – dabei hatte ich kein Wort gesagt, natürlich nicht, was denn auch – mit der sarkastischen Bemerkung, daß ich mir an ihr die Zähne ausbeißen würde. Vielleicht meinte er das bloß weltanschaulich, denn die ersten zwei, drei Male, die ich sie traf, verbrachten wir mit politischen Meinungsver-schiedenheiten. Der Machtwechsel schien zum Greifen nah: regionale Wahlergebnisse im Ausland ließen einen Trend zur Sozialdemokratie erkennen, und die Konservativen wurden langsam nervös. Im Kaffeehaus mit Claudia (so hieß die Wunderbare) bewegten wir mit unseren Argumenten die fiktiven Wählerpotentiale. Unversehens fand ich mich in der Lage, die von mir parteiintern kritisierten Genossen zu verteidigen, die auch in Österreich die pragmatische Wende vollziehen wollten.

Das war freilich etwas anderes als die lethargische Reaktion Sonja Marias. Bei Claudia stoben die Funken, und sie war nicht gerade wählerisch in ihren argumentativen Me-thoden und mit ihren Begriffen. Bei der Frage, was ich, ein intelligenter, gutaussehender Mann bei den Roten verloren hätte, wurde mir klar, worauf ich mich da eingelassen hatte. Aber gerade da faßte ich auch den Entschluß zum Ganzodergarnicht: Intelligenz, bemerkte ich, sei einem nicht gerade zum Zweck des reinen Imponierens gegeben, aber was das andere betreffe, sei ich durchaus bereit zu individuellen Reaktionen. Ich ergriff ihre Hand, und als ich den mir wohlbekannten Druck der Zustimmung wahrnahm, zog ich Claudia entschlossen an mich und küßte gierig diesen Mund, nicht achtend der Zitate aus der bürgerlichen Presse, die kurz davor aus ihm hervorgegangen waren. Claudias Duft aus nächster Nähe schaltete ganz schnell diverse Verstandesmechanismen in mir ab. Meine Nervenenden schienen zu vibrieren, als ich mich widerstandlos in die Situation hineinfallen ließ.

Daß wir zusammen einen Ball besuchen würden, war von diesem Tag an beschlossene Sache. Bis dahin genoß ich es, die Dinge sich langsam entwickeln zu lassen. Die Vor-freude darauf, mit Claudia zu schlafen, erfüllte die alltäglichen Verrichtungen ebenso wie unser abendliches Ausgehen mit unwirklichem Glanz. Früher erworbene Narben der Seele gewannen nachträglich ihren Sinn. Die Musik, die wir gemeinsam hörten und die sich ideologischen Debatten weitgehend entzog, stieß neue Dimensionen auf.

Den Ball im Hotel Intercontinental besuchten wir zu viert. Johannes hatte Sonja Maria nach ihrer Rückkehr von der Geschäftsreise wiedergetroffen. Hin- und hergerissen zwi-schen der bereits vollzogenen Abkehr und dem Traum von einer Renaissance, kapitu-lierte er vor Sonja Marias plötzlicher Neigung, sich weiter mit ihm zu beschäftigen. Es ist Johannes‘ zynische Interpretation, die ich damit wiedergebe, und sie zeigt, daß er zu simpel dachte, wenn er auf ihre Unlust zur Entscheidung starrte. Was er in Wirklichkeit wollte, war ihr die Entscheidung zu überlassen, anstatt selbst die Initiative zu ergreifen. Das Tischgespräch auf dem Ball wollte nicht recht in Gang kommen: einerseits war, was ich meinem Freund zu sagen hatte, in dieser Umgebung unsagbar, andererseits kamen unsere Damen nicht miteinander klar. Johannes und ich hatten auf geistvolles Blödeln geschaltet, worüber meine Begleiterin in Unmut verfiel, denn dazu war sie zweifellos nicht mit mir ausgegangen. Ein neues Kapitel im ewig gleichen Spiel: die Schwäche des einen ist die Stärke des anderen und umgekehrt.

Sonja Maria und Johannes blieben aber nicht lange am Tisch. Sie wechselten an die Bar, trieben sich im Foyer und in den Wandelgängen herum. Sie tanzten viel, offen und wild, was damals gerade in Mode war. Auch Claudia und ich tanzten: Claudia lag versöhnt und besitzergreifend in meinen Armen. Sie preßte sich ganz an mich, begleitete exakt jeden meiner Schritte in völliger Einfühlung. Ich begehrte sie. Es war klar, was wir nach dem Ball miteinander tun würden. Wir sprachen davon ab und zu, und jedesmal kam Claudias Gesicht mir mit leicht geöffneten Lippen ganz nahe. Wenn ich sie küßte, wur-den ihre Augen ganz seicht, wie um mir zu zeigen, daß es in ihnen und in Claudias Gedanken in diesem Augenblick nichts gab als mich. Ich begnügte mich fortan mit we-nigen Sätzen, ließ Claudia die Zärtlichkeit fühlen, die ich für sie empfand.

Ich nahm gehörigen Abstand von Johannes‘ Problemen, zumal er mir in dieser Ballnacht hinlänglich glücklich erschien. Manchmal fragte ich mich, was er mit Sonja Maria be-sprach. Möglicherweise quälte er sie nicht mit sinnentleerten Begriffen, wie ich es getan hatte, sondern forderte seine Geliebte auf, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das Le-ben nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten (das ist meist der Punkt, an dem man bereit ist, abzuspringen). Nicht nach einem bestimmten Schema sollte sie reagieren, sondern neue innere und äußere Impulse ebenfalls gelten lassen und verarbeiten. Ich hörte Johannes förmlich, wie er ihre Aufmerksamkeit auf den Fortgang der Ereignisse richten wollte, aber warum vermied er die klare Forderung? Mit Metaphern kann man nicht dagegen ankämpfen, daß jemand wie Sonja Maria dauernd zwischen den Extre-men vollständiger Zu- oder Abneigung pendelte, und zwar ebenso in bezug auf ihn wie in bezug auf ihren anderen Freund, so als ob zwei Zwillingsschwestern abwechselnd unter ihrem Namen aufträten. Johannes kannte seinen Rivalen ebensowenig wie jene andere Sonja Maria, und mir schien es gerade in seinem Fall so müßig, eine Zauberfor-mel zu suchen, die das allgemeine Auf und Ab in einer für ihn günstigen Lage stabili-sierte.

In dieser Nacht war alles gut. Am Morgen veranstalteten wir in meiner Wohnung ein Sektfrühstück, das uns allen den nötigen An- und Abstand gab. Claudia und ich zogen uns daraufhin ins Schlafzimmer zurück, während Sonja Maria und Johannes im Wohn-zimmer blieben. Als ich viel später Zigaretten suchte und an der Wohnzimmertür „Alles in Ordnung da drinnen?“ rief, erhielt ich keine Antwort. Ich kehrte ins Bett zurück und rauchte gemeinsam mit Claudia. Dann begann sie wieder, ihre zärtlichen Hände spre-chen zu lassen, und ich vergaß meine Untermieter. Vielleicht waren sie auch längst ge-gangen.

—–

Gerade zu dieser Zeit warf eine außergewöhnliche Macht C.J., der sich von da an J.C. nannte, zu Boden und demütigte ihn tief. Ein dumpfer Schrei ertönte aus dem Mund des Gestürzten, und die ihn umringten, nahmen zwar den Laut auf, konnten ihn aber nicht deuten. J.C. versuchte, in ihrer Sprache zu reden, doch es gelang ihm offenbar nicht. Auch die Aussage seines Blickes blieb ihnen verborgen. Sie sahen ihn leiden, waren aber nicht imstande, ihm zu helfen. Als einer der Anwesenden sich aufraffte und ihn fragte, ob er Schmerzen hätte, kamen plötzlich die Worte wieder, und er sagte: Nein, ich bin jenseits davon.

Was damals geschah, weiß ich nur aus zweiter Hand, aber ich muß mich auf diese Quellen stützen, wenn ich nicht auf Dinge verzichten will, die zu dieser Geschichte ge-hören. Als J.C. die Sprache wiedergefunden hatte, konnte er auch die Personen um ihn herum identifizieren, durchwegs honorige Leute, die sehr betroffen waren über das, was er ihnen von der Nähe des Endes und der bevorstehenden Erlösung sagte. Seine Vorwürfe (denn als solches wurden die Worte aus ihm herausgeschleudert) richteten sich gegen klaglos eingespielte Organisationen, den Selbstzweck von Hierarchien, die Mechanik der Menschlichkeit. Gott ist aber nicht wählerisch, brüllte J.C., und wenn sein Ruf ergeht, dann bedient er sich eines jeden beliebigen Werkzeugs.

Etwas ruhiger geworden, sprach J.C. zu ihnen vom Ende der Hartherzigkeit, von der Errettung aus dem reißenden Strom des Leidens. Eine neue Erde kündigte er an, in der nicht länger Wunden geschlagen werden. Was zuvor an schrecklichen Dingen geschehen wird, muß um der Erkenntnis willen sein: damit keiner mehr in seiner Blindheit fragt, wozu die Erlösung notwendig ist. Wahrheit und Liebe sind eins: wer die Wahrheit kennt, muß lieben, und wer liebt, weiß alles. Ich bin unter euch, sagte er, um das Eis der Hölle hinwegzunehmen. Wenn mein Tag gekommen sein wird, werde ich eure ver-borgenen Fähigkeiten zugänglich machen, und dann werden wir alles bemerken, und nichts – kein Gedanke, kein Wort und keine Handlung – wird verloren sein.

Als J.C. das von sich gegeben hatte, blieb er noch lange Zeit stumm liegen, bis er sich endlich gesammelt hatte und den Ort des Geschehens verließ. Als er fort war, wurde wild durcheinandergeredet. Einige bezeichneten ihn als Narren, den man sofort aus dem Verkehr ziehen müßte, andere meinten, daß man es sich so einfach nicht machen könne: die alte Diskrepanz zwischen der Utopie und dem wirklichen Leben. Johannes, der bei diesem Ereignis ebensowenig anwesend war wie ich, hätte in dieser Debatte noch gefehlt mit seiner Meinung, daß die Schöpfung keinem Paukenschlag-Ende zu-steuert, sondern sich unendlich langsam fortentwickelt und irgendwann ganz unmerklich – je nach Verhalten der Menschen – in den Zustand der Erlösung oder Vernichtung eintreten wird.

Manche der Augenzeugen sahen die Ironie der Tatsache, daß Christen schockiert sind über einen, der von Erlösung spricht. Und doch war es verständlich, insofern der Messi-as selbst seine Anhänger vor falschen Propheten gewarnt hat: mit dem Rat, sie an ihren Früchten zu erkennen. Gelassenheit, sagte ich zu dem, der mir das alles erzählt hatte. Unsere Wirklichkeit ist schließlich so (und so ist unser Bild von Gott), daß wir etwas erwarten und gleichzeitig hoffen, daß es nicht eintritt; daß wir unzufrieden sind, aber vor Entscheidung und Verantwortung zurückschrecken. Es ist normalerweise leicht, Marxist oder Christ zu sein. Es ist leicht, von der Revolution zu schwärmen. Aber genau das tut er ja, sagte mein Gesprächspartner. Und mehr nicht, antwortete ich, seien Sie beruhigt.

—–

Seit dem Anruf, in dem ihm J.C. alles mitgeteilt hatte, zweifelte Johannes nicht mehr an jener Möglichkeit und auch nicht daran, daß die Situation auf die Spitze zutrieb. Damit meinte er zwar eher sein persönliches Schicksal als das Weltganze, aber wie immer wollte er diese spezifische Interpretation nicht vermitteln. Ihn zum Jünger zu erwählen, schien J.C. leicht, denn bei wem wäre die Sehnsucht nach einem endgültigen und gleichbleibenden Glückszustand – darauf lief alles hinaus, so langweilig dieser Zustand den meisten auch scheinen mochte – auf fruchtbareren Boden gefallen als bei meinem Freund. Dieser wäre J.C. noch weit kritikloser in die Arme gelaufen, hätte er seine Lage in voller Tragweite gekannt.

Der Regierungsrat, sein Konkurrent bei Sonja Maria, und ich hatten politisch miteinan-der zu tun. Außer bei den Routinetreffen der Bezirksparteiorganisation sahen wir einan-der im Unterausschuß für Verstaatlichte Unternehmen der Parteikommission für Wirt-schaftsfragen, er als Amtsträger in diesem Bereich, ich als Vertreter einer informellen ideologischen Einsatztruppe, die namens der Zentrale den Praktikern auf die Finger zu sehen hatte. Nach den Sitzungen der Bezirkspartei – die sehr prominente Mitglieder aufwies, darunter spätere Minister – fuhren wir meistens zu einem Stammersdorfer Weinhauer, bei dem wir nach langen Arbeitstagen noch einige Gläser zu leeren pflegten. Hätte Johannes schon meine Bekanntschaft mit Georg, dem Regierungsrat, verab-scheut, wenn sie ihm bekannt gewesen wäre, wie widerwärtig wäre ihm erst gewesen, worüber man bei derlei Anlässen zu sprechen gewohnt war.